Par Julien Chanet*

Le succès du film Hold Up et les débats sur la manière de répondre à ses thèses inspirent à Julien Chanet une réflexion plus large sur l’indispensable dimension collective de la validation de la pensée critique. Et il en appelle à Descartes.

La puissance, réelle ou fantasmée, des firmes liées aux technologies numériques est régulièrement au cœur de nos interrogations quant à l’état de nos libertés. Mais quel appareil critique déployer ?

Comment faire la part des choses entre les critiques impérieuses, légitimes, et celles qui obscurcissent la pensée ? Cet essai entend patiemment déplier les arguments sur le dépassement d’une « pensée critique » confuse en s’appuyant sur l’exemple des contestations à l’encontre du développement technologique.

La technologie en procès

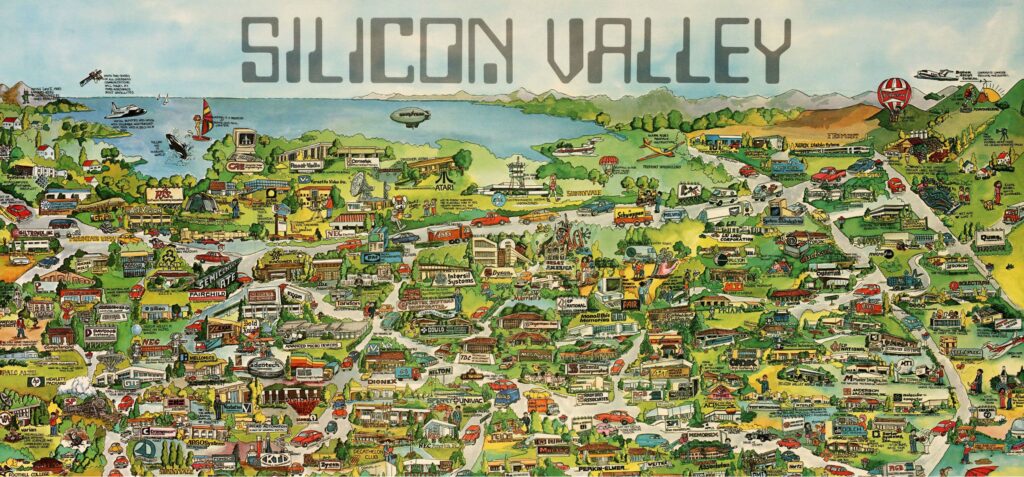

Que l’on parle d’anciennes start-ups devenues des monstres monopolistiques – mais conservant une image fun – ayant profité substantiellement d’aides financières d’État et jouant le jeu de l’optimisation fiscale en régime capitaliste, ou de régimes autoritaires développant des outils de surveillance de masse, les droits et libertés s’évaluent bien souvent à la lumière des défricheurs des espaces numériques.

De la Chine à la Californie, de l’Afrique à l’Europe, le « techno-capitalisme » ou « idéologie de la Silicon Valley » inonde le monde, et rares sont les poches de résistance. Ces expressions renvoient à ce que le philosophe et théoricien de l’écologie politique André Gorz nomme « le produit de la science et du capital mathématisés », et citant Günther Anders, philosophe critique de la technologie : « Totalitaire, ce n’est pas la société, ce n’est pas la politique qui mérite ce mot ; c’est la machine. » (1)

Que l’on soit dans l’immédiat après-guerre, celui des armes nucléaires, ou dans le monde contemporain prenant en considération les transformations écologiques, la jonction entre « science », « technologie » et « progrès » est remise en cause. Et trouve ainsi des échos au scepticisme de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss : « Longtemps acte de foi, la croyance en un progrès matériel et moral voué à ne jamais s’interrompre subit ainsi sa crise la plus grave. » (2)

Critique de la technologie

Prenons, pour faire tenir notre démonstration consistant à donner corps à une critique de la « pensée critique », un exemple parmi les griefs des critiques contemporaines de la technologie que l’on peut raisonnablement concevoir sous influence des trois intellectuels cités. Car il est vrai que le progrès technique a quelquefois une bien mauvaise tête (3).

Cet exemple apte à alimenter l’inquiétude à l’encontre de ce progrès est celui qui concerne le développement de « la gouvernementalité algorithmique » mis en avant par les chercheurs Thomas Berns et Antoinette Rouvroy (4), dont l’usage, il faut y insister, n’est pas défini à l’avance. La politique des données est une pratique subtile, complexe, et elle nécessite soin et intelligence collective. Une collecte et un traitement de données massivement disponible peuvent servir à mieux connaître la population et répondre à ses besoins – la mise en place d’un État social –, tout comme servir à des fins de contrôle, à un renforcement de politiques sécuritaires. À ce sujet, nous pouvons renvoyer vers le livre de Shoshana Zuboff intitulé L’Âge du capitalisme de surveillance (5).

Quoi qu’il en soit, la politisation et la critique « des données » passe par une plus grande prise de conscience de l’impact de leur multiplication, ainsi que des usages qui en sont faits. Autrement dit, penser les données, c’est penser les normes, c’est penser le droit. Un pays revient sans cesse lorsque nous évoquons le volet répressif et sécuritaire, dystopique diront certains : la Chine, cet « empire du contrôle » (6). Donnons quelques éléments de contexte : le Parti-État chinois, en vue d’installer un éthos juridique – de ses représentants et de la population en général –, éthos fait de loyauté et de bien commun, entend multiplier les services publics et les contraintes autoritaires. Cela en vue et avec l’objectif officiel de casser les relations de corruption et d’établir un lien de confiance avec les institutions, les administrations. Pour cela, il installe un quadrillage numérique du pays dont le célèbre « crédit social ». La création d’une hiérarchie de la réputation sociale ayant des effets sociaux et économiques, de liberté de circulation, etc. ne sont qu’une partie visible de l’iceberg. Le pays offre un exemple flagrant de « solutionnisme technique » à une échelle continentale. Ce qui est somme toute cohérent : une technocratie autoritaire, développant un capitalisme d’État et branchée sur des innovations techniques et sociales, entend avant tout démontrer la parfaite efficacité, « transparence » voire neutralité de sa politique, et non proposer une quelconque mise à l’épreuve par la discussion démocratique

« […] il s’agirait avant tout de généraliser la 5G dans les villes et de garantir une couverture à 98 % des villages ruraux d’ici 2020. Tout cela est fort bien résumé par Le Quotidien du peuple : « [L]’omniprésence des réseaux amène l’omniprésence du calcul, l’omniprésence des logiciels, l’omniprésence des données, l’omniprésence des connexions, de sorte à établir des fondements solides à la société intelligente. » Six autres volets viennent compléter ce tableau : numérisation des politiques d’aménagement, optimisation des systèmes de transport et de contrôle, optimisation des services publics grâce au big data et à l’intelligence artificielle, édification d’une « société de la sincérité » (chengxin shehui) (ou « société du bon comportement ») garantissant la sécurité dans tous les domaines, fusion de toutes les industries (touristique, culturelle, de divertissement, etc.) avec l’informatique et, enfin, rationalisation des prises de décision gouvernementales pour « maîtriser la condition sociale et les opinions du peuple, afin d’édifier un État lumineux et transparent » (7).

Outre cette mise en lumière, on pourra s’inquiéter du coût écologique, du développement technologique du marché des armes, de la course à l’innovation alimentant un système économique sans vision, de l’usage des bases de données jugulant la liberté de circulation, des conséquences antidémocratiques des avancées de la reconnaissance faciale ou de la dématérialisation continue de la monnaie. Bien que ce dernier soit un thème très répandu dans les récits complotistes, cette question est pourtant importante : se passer de monnaie fiduciaire serait une transformation majeure, historique (8). On citera également la nécessaire attention à porter aux reconfigurations du marché de l’emploi et de la division (internationale) du travail du fait des fractures numériques et de l’automatisation : ce que certains appellent « la répartition des dividendes technologiques », dont les pertes et les gains sont complexes à évaluer tant ils sont liés à un processus de « destructions créatrices » (9). Concernant un éventuel « antihumanisme » (ou un « amoralisme » évoqué par Levi-Strauss) porté par le développement technologique, nous ne répondrons pas à cette épineuse question philosophique (10) et anthropologique. Mais elle permet d’embrayer sur l’observation que certaines critiques portent sur notre possible désubjectivation, sur les transformations bioéthiques, ou « transhumanistes ».

Bien comprises, ces interpellations méritent des discussions argumentées, des délibérations démocratiques prenant nécessairement des formes contradictoires, voire houleuses, sur la validité empirique, scientifique. Sur la cohérence idéologique et les visées politiques également. Avançons néanmoins que les critiques liées à des courants d’écologie dite intégrale fantasmant sur la « Technique » et le « Progrès » comme sources de nos malheurs de nature civilisationnelle détournent l’attention et construisent des « hommes de paille » pour avancer un agenda socialement conservateur. Il ne s’agit pas de dénier à tout un chacun le choix du conservatisme.

Mais l’usage des catégories métaphysiques comme la Science, la Technique, le Progrès à des fins politiques appelle des critiques politiques en retour. En figurant une vision naturaliste et idéaliste de la condition humaine, ils se détachent du débat lié aux conditions matérielles d’existence, et à leurs nécessaires reconfigurations avec l’idée de liberté (11).

NOTA : Ce petit tour d’horizon n’a pas d’autre but que de rendre compte d’arguments permettant d’alimenter une « réflexion critique », en prenant appui sur les nouvelles technologies. Une fois cela posé, poursuivons notre cheminement liant positionnement politique, questionnement critique et appréhension technologique. On le voit, aborder cette dernière, et son développement, porte sur les fondements et projections politiques qui les sous-tendent. S’élever contre l’asservissement et l’aliénation que provoquerait l’usage des outils façonnés et promus par le « techno-capitalisme » (ou le Parti-État chinois) ne définit pas de clivage politique en soi. Dès lors, ces craintes et ces critiques peuvent-elles déboucher sur des prises de position déraisonnables ? Assurément, mais tout n’est pas perdu. Tentons d’éclaircir ce point pas à pas.

Exigences et dévoiements de la critique

« Pensée critique » et liberté de philosopher

Qu’il s’agisse de vieux résistants ou de nouveaux convertis, de « dissidents » ou de militants, laissons volontairement cette notion dans le flou pour pointer les postures à l’œuvre, les ralliements identitaires, les affects partagés. Nous verrons ensuite les points de ralliement avec les critiques de la technique, ainsi que les contradictions dès lors que ces techniques investissent le champ de la communication. Le prix de la dissidence, de la posture critique, peut être extrêmement lourd à payer lorsque sont évaluées la rigueur, l’honnêteté, et paradoxalement, l’indépendance des arguments et des raisonnements.

Les « penseurs critiques » désignent ici non pas les intellectuels critiques (par exemple héritiers de l’École de Francfort), mais celles et ceux qui investissent l’« autodéfense intellectuelle » comme viatique politique. Animés, majoritairement de bonne foi, par l’attention portée à « élargir leur regard » , ou « rétablir l’équilibre entre les discours », bref, appliquer en grande partie ce que l’école républicaine leur a enseigné : « apprendre à apprendre », « raisonner », « croiser les sources », « argumenter », etc. Nous verrons où se situent les problèmes et les limites.

La proposition que nous formulons est la nécessité d’investir polémiquement la « pensée critique ».

Il ne s’agit pas de rentrer dans une discussion savante concernant cette pensée (12). Nous questionnerons avant tout le recours et l’attachement argumentatif à cette posture, qu’elle se développe dans des contextes politiques, militants, ou qu’il s’agisse d’un simple reliquat des programmes éducatifs. En ce sens polémique, « la pensée critique » est le point de ralliement de « ceux à qui on ne la fait pas » (« je ne suis pas un mouton »).

Précisons que cette « pensée critique », à laquelle nous tentons de donner un sens péjoratif dans le cadre de cette réflexion, est une posture qui repose sur (au moins) deux méthodes : la première, que nous ne ferons qu’effleurer, consiste à se rassasier toujours aux mêmes sources, tout en pensant les varier. C’est une situation qui concerne principalement les nouveaux convertis. Et pour les porte-parole de la « pensée critique », il s’agit de consolider, auprès de leurs partisans, disciples, lectorats, des bulles de filtre : discuter certains concepts ou auteurs dans un périmètre restreint, et dénigrer parfois violemment ce qui s’oppose (ou s’autorise à contredire, à nuancer). Il peut en émerger des approfondissements théoriques d’une grande qualité, des spécialisations, mais aussi des phénomènes d’auto-convictions, voire des chasses en meutes sur les réseaux sociaux, et/ou d’un comportement « stalinien » (élimination de – potentiels – amis : ou quand la « pensée critique » rencontre la Raison d’État totalitaire chez certains militants).

L’autre méthode, sur laquelle nous nous attarderons, consiste à chouchouter cette si prisée autodéfense intellectuelle (et individuelle) évoquée plus haut. Elle consiste en l’évaluation par soi des données, des informations (et confronte la personne, bien souvent, avec l’immensité des ressources disponibles sur internet).

Dans cette perspective, il y a d’abord une naïveté, qui peut parfois être sincère, à rejouer le sophisme du juste milieu, c’est-à-dire de l’objectivisme. Sophisme que Jean-Luc Godard avait dénoncé par l’absurde : « 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler ». Mais s’il a toujours cours, il nous faut le compléter. Cette vision d’un esprit libéré de la propagande d’État (par exemple), amplifie les articulations hasardeuses et la perte de toute colonne vertébrale, de toute « immunité » (face à l’antisémitisme, par exemple), de toute tradition politique construite sur le long terme. Plutôt qu’explorer les contradictions et les complications à l’œuvre dans l’histoire des idées, dans les sources journalistiques, peu importe, il s’agit de se construire son propre récit, « sans œillères ».

Toute cette « pensée critique » que nous décortiquons flatte l’égo et le « bon sens ». Cela peut conduire à des oppositions binaires consistant à opposer sans distinction morale victime et oppresseur, savant et profane, etc. Il y a là la tentation d’une prétention – et non de l’humilité – à se penser comme une page blanche, à s’extraire de sa condition (intellectuelle, mais aussi sociale, affective, etc.) et n’investir la conflictualité que par la mise en scène de l’opposition. Sans se positionner sur le contenu, en croyant à la suspension possible des valeurs. Dans ce cas, la symétrisation rend légitimes les deux parties que l’on oppose, quelles qu’elles soient, par abstraction et par usage de slogans (« j’écoute tout le monde », « je ne mets pas d’étiquette », « je me forge mon avis », etc.). Lorsqu’on nie un savoir préexistant, c’est une manière de se penser tel un réceptacle axiologiquement neutre, et dire : avant moi, le déluge.

« Esprit critique », solitude informationnelle et défense du techno-capitalisme

De fait, le mantra que l’on voit fleurir dès que des récits complotistes, ou simplement dissidents, critiques, disruptifs, alternatifs, émergent dans la sphère publique, au sein de réseaux sociaux en particulier, est celui postulant l’importance de « poser un autre regard » et de son corollaire « je voudrais me faire mon avis », attitudes nobles laissant place à la curiosité et à la réflexion. Mais il faut prendre garde, car c’est ce sur quoi surfent certains récits critiques : semer le trouble, disqualifier l’ensemble de la production médiatique et scientifique, et laisser l’individu seul – avec son « esprit critique ». Toutes les structures de validation standard sont ici désagrégées sans distinction, jugées « mainstream » donc non valides. Chacun est sommé de vérifier par lui-même avec son explication, ses exemples, son vécu, ses recherches (13), etc.

C’est d’ailleurs bien pour cela que les réelles critiques technologiques, – et plus encore du techno-capitalisme –, pourtant essentielles, sont laissées de côté par les mouvances complotistes, de réinformation (la mouvance QAnon, de larges franges des Gilets Jaunes, les sympathisants UPR et autres) : les plateformes numériques, leurs design, correspondent à leurs pratiques. Concernant plus globalement les Gilets Jaunes, entre la « démocratie numérique populaire » (14) et les explications par le complot, la frontière est mince (15).

Plus spécifiquement, l’injonction à faire ses propres « recherches », sans accompagnement ni apprentissage, ouvre grand les vannes des préjugés de confirmation. Mais les individus ne sont jamais complètement seuls, ou pas très longtemps. En effet, très rapidement se reforment des agrégats communautaires autour de quelques personnes charismatiques ou, simplement, réunies par des affects communs (être délaissé, incompris, le ressentiment, le regroupement autour de la foi dans la justesse des analyses individuelles, dissidentes, etc.).

Lorsque la charge complotiste est pourtant identifiée comme telle par des sources multiples et dignes de confiance – car oui, il y a des méthodes rigoureuses pour cela (16) –, comme récemment à propos du film Hold Up, il ne faut plus seulement s’interroger sur les vertus des spectateurs (la curiosité, l’indépendance d’esprit, la critique), mais plus profondément sur le rapport que l’on cultive au savoir, à la régulation de nos pulsions à s’indigner, à notre immaturité politique, à cette prétention que nous évoquions. L’inusable expression du psychanalyste Octave Mannoni résonne dès lors à nos oreilles, qui qualifie ainsi le processus de dévoilement du déni n’allant pas jusqu’à son terme, et nous laissant dans la perplexité d’un « demi-croire » : « Je sais bien, mais quand même ».

Michel Onfray, Hold Up : « se faire son idée »

On s’opposera donc à cette lecture « libertarienne » telle qu’on la trouve également chez Michel Onfray, et chez tous les acteurs de la « réinformation » à laquelle il appartient désormais. Laudateur de l’idée vraie, ayant ses ronds de serviette dans tous les talk-shows (souvent très à droite) du PAF, essayiste compulsif, cet intellectuel médiatique via son site internet, ses vidéos et ses interventions invite « à penser par soi même » (comme lui). Une noble idée, nous l’avons dit. Mais une lecture non dogmatique n’est pas une lecture en huis clos.

Lorsqu’il dit « Mon problème n’est pas de défendre Maurras, mais, au mieux, d’inviter à le lire afin de savoir quoi en penser par soi-même. Et l’apprécier ou non selon le seul ordre des raisons et non des rumeurs » (17), il n’invite pas à faire œuvre de démarche philosophique : penser par soi-même n’est pas penser isolément, c’est se mettre en relation avec une pensée inscrite dans la tradition philosophique (ou politique ou journalistique), qui fait se développer un éthos et des méthodes. « Lire Maurras afin de savoir quoi en penser par soi-même » (ou « regarder Hold Up pour se faire son idée ») semble pourtant en première analyse frappé du bon sens. Mais s’arrêter là est en réalité une démarche qui, nous l’avons dit, isole et fait porter sur la responsabilité individuelle la compréhension critique des œuvres. Onfray va plus loin, et il n’est pas le seul, car son propos s’éloigne de ses apparats axiologiquement neutres en dénigrant (en parlant des « rumeurs ») des décennies de travaux de contextualisation et d’explications scientifiques (historiques, politiques) faites de controverses savantes, visant notamment l’élucidation des charges politiques contenues dans les discours et attitudes de Maurras (nationalisme, antisémitisme).

En appelant les gens à penser par eux-mêmes, en ne disant pas le fond de sa pensée à lui, et en n’orientant pas les lecteurs éventuels vers des outils pédagogiques sérieux permettant d’appréhender une œuvre et un personnage historique polémiques, il fait de « l’esprit critique » un avatar du néolibéralisme, du relativisme « postmoderne » qu’il croit critiquer, de l’entrepreneur de soi, du client. Telle est la solitude des individus livrés à eux-mêmes, perdus dans les allées des supermarchés du savoir, que l’on attire avec de la camelote.

Pour une pratique de la connaissance et du discernement

Plus favorablement, nous appuierons la mise en œuvre d’une pratique de la connaissance, de la raison, de la contradiction, au-delà des identités constituées (18). Et si la pratique du libre examen est une besogne de l’insatisfaction, elle ne peut se satisfaire d’un amoralisme feutré, ni se complaire dans le désir de symétrie. Si un énoncé n’est donc pas, en première lecture, vrai ou faux, il se vérifie en action, s’apprécie en contexte,

c’est-à-dire à l’aune des connaissances et des traditions entendues comme la somme des apprentissages et des expériences passées sur lesquelles se basent les clivages fondamentaux.

Nous opérons un déplacement dans l’appréhension des conflictualités, non un dépassement. Proposons l’axiome suivant : les clivages reposent sur des idées, tandis que les antagonismes reposent sur des identités. Mais en nous arrêtant là, nous n’aurons fait que la moitié du chemin. L’enjeu est d’opérer avec « discernement (19) » (et non plus avec « critique »).

L’acte de discerner est la « faculté qui est donnée à l’esprit, ou qu’il a acquise par l’expérience, d’apprécier les choses selon leur nature et à leur juste valeur, d’en juger avec bon sens et clarté ». Discerner, c’est aussi « distinguer par la vue une chose ou une personne de manière à éviter toute confusion avec ce qui lui ressemble ou la cache ».

Pour éviter la confusion, travaillons sous le regard sévère de Descartes pour qui « ce qui fait qu’une pensée est vraie, c’est que c’est une vraie pensée. Dotée du maximum de précision et de solidité qu’une pensée puisse revêtir (20) ».

Il s’agirait donc de devenir étrangers aux plaisirs de l’embrigadement, et de manier les boussoles du libre examen et de la connaissance collective, plutôt que celles de l’injonction et de la satisfaction personnelle. De rejeter y compris celle en lien avec les logiques de l’abondance, de l’entrechat argumentatif et de la prétention narcissique (« croiser plusieurs sources, symétriser les oppositions, se faire sa propre opinion »). La pratique de la connaissance devrait être privilégiée pour travailler l’analyse, puisqu’elle doit découler du discernement.

En conséquence de quoi, il s’agit de juger d’un argument non pas sur son seul ressort mobilisateur ou sa logique interne, mais de nous rendre capables d’y déceler un obscurcissement, un assujettissement ou une confusion. Fermons cette parenthèse de philosophie politique et poursuivons notre travail de lecture avec des objectifs clairs.

La « pensée critique », malgré tout

Puisque, malgré tout, cette posture existe, donnons-en deux orientations. « La pensée critique » de type 1 se donne une consistance, une colonne vertébrale politique qui entend se construire autour des idées humanistes, progressistes et internationalistes (ce qui nous semble un chemin opportun à arpenter), et elle inclut un discernement non identitaire. C’est-à-dire que l’émetteur se met à distance de l’objet pour embrasser la complexité du réel, y compris dans ses dimensions contradictoires.

Elle se différencie d’une « pensée critique » de type 2 qui utilise les mêmes mots, mais défend les régimes autoritaires, les discriminations, les confusions en tout genre, par posture ou positionnement identitaire associant « pensée critique » et « dissidence ». Pour éclaircir ce point, rappelons que, ces dernières années, des récits dit de « gauche » autour de Poutine, du Brexit, des Gilets Jaunes, de la Syrie ou même de Trump (liés à son supposé protectionnisme, notamment) ont commis d’importants travers tant ils s’associaient aux orientations réactionnaires de l’homme fort, de l’anti-impérialisme imbécile, de la démagogie anti-système, du souverainisme nationaliste.

Cela ne serait pas si grave – au fond, ces idées peuvent s’exprimer dans les limites de la loi – si ces paroles, d’une part n’était pas relayées ou justifiées par des « progressistes », et d’autre part, ne continuaient confusément à se revendiquer « progressistes ». Autant d’obsessions (qu’elles soient de nature complotiste ou non) et de confusions qui brouillent notre rapport aux clivages, pourtant essentiels pour délibérer ou simplement converser sur des bases saines.

Donnons ici un exemple de positionnement clair et précis à propos d’un cas considéré comme « problématique » par la « pensée critique » de second ordre – cette dernière étant très souvent convaincue d’appartenir au premier groupe : George Soros.

George Soros : ennemi de classe et société ouverte

Dans un article initialement écrit sur le site du Global Labour Institute (GLI) (21), George Soros, multimilliardaire, spéculateur et philantro-capitaliste, est défendu au nom de sa promotion « des causes progressistes par l’intermédiaire de son Open Society Foundation ».

Depuis des années, il est attaqué de toutes parts (extrême droite et gauche dévoyée) et assimilé à de nombreux complots, souvent à consonance antisémite. Le haut-lieu de la contestation se situe en Europe de l’Est. Les autocrates Victor Orban et le « leader incontesté de l’assaut autoritaire et néofasciste auquel on assiste au niveau international et son principal coordinateur », autrement dit Vladimir Poutine, sont en première ligne.

Mais les calomnies déversées sur Soros proviennent de l’ensemble du mouvement réactionnaire international (22).

Pour autant, comment le GLI, organisation de soutien au mouvement ouvrier, guidé par les valeurs du socialisme démocratique, peut-il soutenir Soros ? Tout l’intérêt de l’article est là. L’argumentaire est limpide, sans confusion, et apprécie les rapports de force à leurs justes valeurs. Tout d’abord, concernant les attaques indignes, ne pas faiblir : « George Soros est juif ? […] Pour le dire aussi clairement que possible : nous voulons que la canaille antisémite sache, quelle qu’elle soit et où qu’elle se trouve, que nous sommes debout, à côté des Juifs. »

Mais la question centrale est celle-ci : « Comment un milliardaire peut-il être notre allié ? » Partant de l’observation consensuelle que « la réalité dominante dans la politique mondiale d’aujourd’hui est l’avancée incessante des forces réactionnaires », le GLI rappelle les conquêtes passées et à venir pour le camp progressiste : « La conquête de la liberté de pensée, de la liberté d’association, de la liberté d’expression et de publication, du droit de grève, du droit à l’éducation et à la santé gratuites, entre autres. Tout cet édifice institutionnel et culturel créé pour assurer une société de liberté et de justice aux citoyen·ne·s ordinaires est aujourd’hui menacé, et les syndicats, comme souvent, sont en première ligne parce qu’ils sont la seule structure démocratique à pouvoir résister, même si tous ne le savent pas toujours. »

Dès lors, Soros se tenant debout, à côté des forces progressistes, une seule conclusion s’impose : « Soros ne résoudra pas nos problèmes, mais ses ennemis sont les mêmes que les nôtres, et pendant ce temps son Open Society Foundation est un barrage très important contre les forces de la tyrannie. Pour le temps ainsi gagné, nous devons lui être reconnaissants – et en faire bon usage. »

Critique de la technologie : quand tout déraille

La surchauffe critique contre le discernement

Loin de cette calme lucidité, gesticulent des promoteurs obscurantistes. Les populistes classés à droite, selon l’historien des sciences Evgeny Morozov, sont en pleine incohésion : du côté américain, la Silicon Valley sert « à inculquer à ses utilisateurs des idées gauchistes tout en s’en mettant plein les poches grâce aux données personnelles » tandis qu’ailleurs, en Europe ou au Brésil, « les populistes voient les plateformes comme le meilleur moyen d’échapper à l’hégémonie intellectuelle de leurs “marxistes culturels” nationaux, profondément enracinés dans les élites institutionnelles, comme les médias, l’université et l’État profond (deep state) » (23).

En France, c’est le très médiatique Michel Onfray, déjà évoqué, qui porte le flambeau. Anciennement chantre d’une gauche libertaire, il est passé avec armes et bagages à la droite identitaire. Le polémiste affirme non seulement que « le capitalisme est inhérent à l’homme » (24), mais que ceux qui rendent possible le « nouveau totalitarisme », ceux qui ont « un projet de domination mondiale ainsi qu’un projet transhumaniste » sont les gens de la côte Ouest des États-Unis. Pour autant, ajoute-t-il « le grand avantage de l’Internet est que les gens peuvent aller chercher des informations alternatives ». Steve Bannon, proche de Donald Trump, théoricien de cette mondialisation réactionnaire et véritable fasciste, appréciera (25). Des « informations alternatives » –qui passent par tous les sites de « réinformation » – aux « faits alternatifs » (26) popularisés par Kellyanne Conway, ancienne conseillère de Donald Trump, il y a une ligne directe, sans escales.

Mais les populistes clairement identifiés « de droite » ne sont pas les seuls « à qui on ne la fait pas », surtout en matière de critique de la technologie. Mentionnons quelques exemples déraisonnables dont le caractère outrancier ne rivalise qu’avec la dénégation (l’anti-discernement) d’une partie d’un lectorat sensible à la prose « dissidente » ou pas. De fait, le succès de certains des propos cités ci-dessous auprès d’un public « critique » (de type 2, se croyant donc confusément de type 1), n’est pas négligeable.

Ainsi du philosophe italien Giorgio Agamben, déclarant en plein confinement que « les professeurs qui acceptent – comme ils le font en masse – de se soumettre à la nouvelle dictature télématique et de donner leurs cours seulement on line sont le parfait équivalent des enseignants universitaires qui, en 1931, jurèrent fidélité au régime fasciste » (27). Derrière la provocation se loge un imaginaire heideggerien, c’est-à-dire avalisant une primauté de la technique sur la contingence du politique et ses rapports de force, et la soumission destructrice du politique à la technique.

Cette mystification par analogie opérée par le philosophe italien consiste en une triple négation : de l’agir du corps enseignant, de la décence, des conditions historiques et contextuelles. Restent les effets, pouvant contenter un public sensible au style kitsch et aux postures radicales.

Du même tonneau, on trouve le philosophe anti-libéral Jean-Claude Michéa. Ricanant contre les défenseurs des droits humains, l’auteur nous dit que la « déshumanisation » réalisée par la Silicon Valley est « infiniment » plus importante que dans un régime dictatorial, tel que, par exemple, celui de Bachar al Assad : « […] les défenseurs officiels des « droits de l’homme » – d’ordinaire intarissables quand il s’agit de Poutine, de Maduro ou de Bachar al-Assad – [tendent] à se montrer d’une singulière discrétion chaque fois qu’on les prie de prendre position sur le monde, certes moins brutal (du moins pour l’instant), mais, à coup sûr, infiniment plus déshumanisant (puisqu’il ne vise rien moins qu’à reprogrammer intégralement l’être humain en fonction des seuls intérêts des élites économiques) dont les maîtres de la Silicon Valley, et leur inquiétante armée de savants fous, travaillent nuit et jour à précipiter l’avènement » (28).

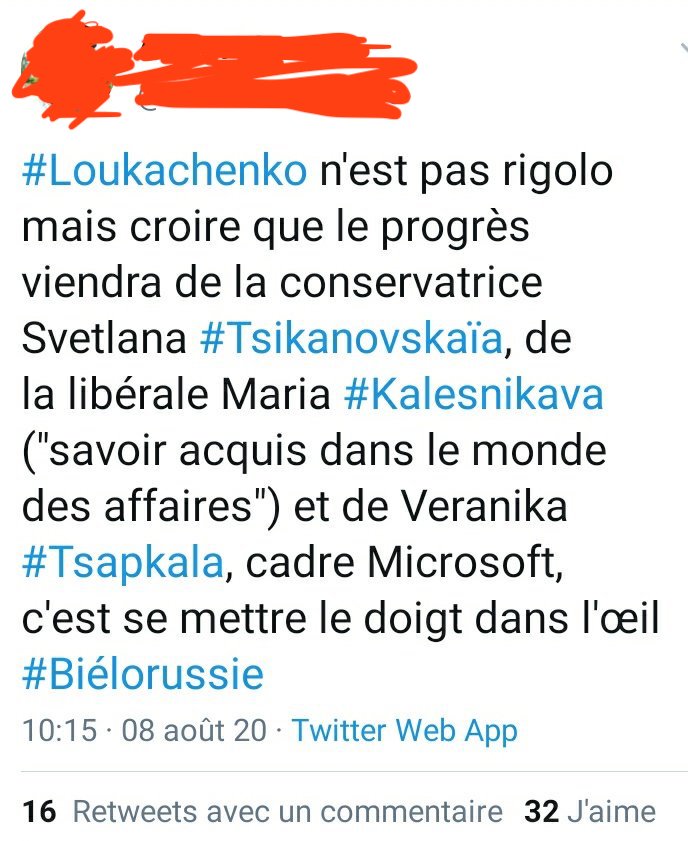

Plus récemment, un cadre du PTB (Parti du Travail de Belgique), a déclaré sur Twitter à propos de la contestation populaire à la suite des élections au Bélarus : « Loukachenko n’est pas un rigolo, mais croire que le progrès viendra de la conservatrice Svetlana Tsikanovaskaïa (« savoir acquis dans le monde des affaires »), et de Veranika Tsapkala, cadre Microsoft, c’est se mettre le doigt dans l’œil. » (Le tweet est maintenant effacé).

Il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur les différentes positions du PTB concernant les manifestations, et plus généralement sur sa politique internationale. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est l’opération de relativisation de la dictature biélorusse chez un militant marxiste-léniniste qui s’exprime via la crainte de voir émerger une figure de l’opposition « cadre chez Microsoft ».

Ce syntagme, qui opère comme un symbole de condensation (29), contient en lui-même une charge virale (« Microsoft »), c’est-à-dire la crainte politique du « techno-capitalisme » (30), jugé pire qu’une dictature en place, coupable de crimes contre l’humanité. C’est l’application du paradigme de Michéa.

Accès à Internet, illibéralisme et droits humains

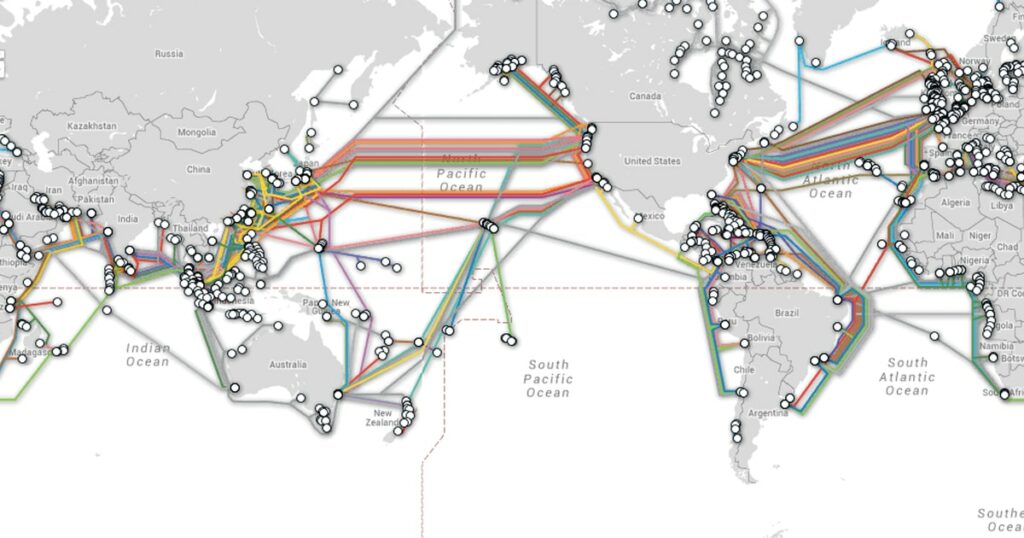

Quoi que l’on pense des technologies numériques, on sait de longue date que couper ou restreindre Internet – ou parfois plus spécifiquement certaines messageries (32) – est un moyen aux mains d’appareils d’États autoritaires pour punir, discipliner, contraindre une population (33). Une technique principalement appliquée dans les pays du « Sud global » (34, 35, 36), mais pas exclusivement, comme nous avons pu le voir en Biolérorussie (37).

Inversement, l’accès à internet est une jauge démocratique intéressante. Le mensuel scientifique (peer-reviewed) First Monday (31) pointe à cet égard l’importance de cet accès : « Dans plusieurs pays du monde, l’accès à Internet est considéré comme un droit de l’homme. On sait que de telles lois ou déclarations politiques existent en Finlande, au Costa-Rica, en Estonie, en Grèce et en France. »

Qu’il soit ici cependant bien clair que ce n’est pas le seul fait auquel il faut être attentif. La liberté d’expression comme celle d’informer est mal en point un peu partout dans le monde, y compris dans nos démocraties très abimées. L’érosion de la démocratie, que nous n’analyserons pas ici, se manifeste par un regain d’usages techniques ou juridiques conduisant à des phénomènes d’érosion profonde de l’État de droit et à un recul historique du camp progressiste. L’usage répressif et policier du droit ouvre une séquence d’un illibéralisme débridé dont on peut craindre le pire.

Par ailleurs, les sociétés et États européens ne se privent pas de venir en aide à quelques despotes en mal de contrôle antidémocratique. Quelques exemples, tirés d’un article de l’Humanité (2011) : « Amesys, filiale du groupe français Bull dont France Telecom possède de nombreuses actions, a vendu à Kadhafi la technologie et la formation permettant de filtrer et censurer l’Internet libyen. C’est ce qu’a révélé le Wall Street Journal. Information importante, mais l’éminent quotidien s’en prend avec acharnement aux entreprises non américaines, oubliant un peu vite que c’est Bluecoat, une société californienne, qui a fourni à al-Assad en Syrie les moyens de museler son peuple. […] En Iran, les autorités sont passées maîtres dans l’art du contrôle des télécommunications grâce à l’association Nokia-Siemens. […] On sait aussi que c’est cette même alliance qui a opéré au Bahreïn. » (38)

Cameroun 2015-2017 : populisme numérique et refoulé autoritaire

L’article de First Monday ne mentionnait pas seulement l’accès abordable à Internet comme droit de première importance, mais également : « L’idée d’utiliser le haut débit sans fil pour répondre aux besoins perçus de développement du Sud […]. En 2003, une publication d’infoDev, du Wireless Internet Institute, et du Groupe d’étude des Nations unies sur les technologies de l’information et de la communication, intitulée The wireless Internet opportunity for developing countries, préconisait le déploiement de la connection sans fil comme une option rapide et peu coûteuse pour permettre aux pays en développement de se connecter à Internet. » Pointons un effet collatéral de ce type d’engagement et citons le cas particulier du Cameroun. Ce cas est symptomatique de l’opportunisme politique associé aux progrès des technologies de l’information et de la communication.

La campagne électorale de 2015 eut comme thème principal, de la part du pouvoir, l’installation de la 4G. Problème : le Président est un vieux satrape autoritaire en place depuis 1982. À contre-courant des aspirations populaires, liées au niveau de vie, à l’emploi, ou à l’amélioration des infrastructures existantes (en ce compris le réseau 3G), Paul Biya ouvrit une guerre des opérateurs téléphoniques (39), alimentant un récit techno-centriste et développementaliste plutôt que social et institutionnel. Une stratégie de diversion autant qu’un besoin d’investisseurs étrangers. Une volonté sans doute réelle de « moderniser » le pays également.

Ce que nous voulons pointer, ce n’est pas qu’un régime autoritaire ne puisse pas offrir de connexion Internet à sa population, mais qu’il en fasse un usage policier. Cela n’a pas manqué. Deux ans plus tard, en 2017, le Président ordonna la coupure, puis le rétablissement trois mois après, d’Internet dans deux régions du pays en proie à des contestations : « C’est par un communiqué du jeudi 20 avril à la télévision nationale que Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a ordonné le rétablissement d’Internet dans la partie anglophone du pays. Mais cette coupure inédite aura eu le temps de battre un record : celui de la plus longue de l’histoire du continent. » (40)

La coupure est une méthode brutale. Donc lorsque le gouvernement camerounais avertit que « l’État veillera à ce qu’Internet ne soit pas utilisé pour la diffusion de messages jugés hostiles à la République », ce n’est que l’annonce d’une surveillance sur la durée, et le retour à une pratique politique archaïque de l’ordre. « La Machine », disait Gunther Anders, est « totalitaire » ; pas la politique. « Totalitaire » n’est sans doute pas le bon terme, mais on y réfléchira à deux fois avant de pointer « la Silicon Valley » comme coupable idéal.

La techno-critique face aux choix démocratiques

Un clivage plus essentiellement politique émerge donc ici : les critiques progressistes de la technique, dont les discours peuvent alimenter de profondes réflexions, doivent hiérarchiser leurs combats (et sortir d’un biais ethnocentrique très présent) et inclure une dissonance : les aspirations au bien-être matériel des populations ainsi que leur accès aux nouvelles technologies de la communication ne sont pas nécessairement essentielles à la démocratie. En revanche, l’inverse est vrai : refuser l’accès est illibéral, antidémocratique. Une fois les canaux ouverts, il n’est plus possible de revenir en arrière sans pratiques autoritaires, sauf à opérer un saut régressif, c’est-à-dire accompagner la critique de la technologie de celle du pouvoir. Par ailleurs, bien souvent les canaux de communication sont déjà ultra développés, pas au sens de l’innovation technologique, mais en pratique. Le récit de l’usage massif des téléphones portables sur le continent africain doit être pondéré par les fractures numériques encore très importantes et la création de nouvelles inégalités (41).

Un saut régressif serait d’avaliser, peu ou prou, dans une perspective qui se voudrait stratégique ou d’aveuglement idéologique, toute action qui évoquerait une lutte contre l’objet décrié (ici, « la technologie »), sans tenir compte des usagers et du contexte politique. Schématiquement, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont des outils de progrès social dès lors que l’on observe un acharnement des appareils d’États réactionnaires à les contrôler. Si la liste des griefs à l’encontre des technologies numériques est longue, il est dans le même temps important de conditionner cette réflexion à leur usage réel. Par exemple, nous dit Amnesty International (42), lorsque le gouvernement cubain renvoie une professeure d’école pour avoir autorisé les enfants de sa classe à utiliser Wikipédia, car « les enfants doivent apprendre ce qui est écrit dans les livres d’histoire, et non chercher d’autres informations », on s’aperçoit que le bout de la lorgnette « techno-capitaliste » n’englobe pas toutes les intrications de l’accès au numérique, surtout lorsque celui-ci se fait accès à un savoir encyclopédique, libre de droits et contradictoire (et non pas « alternatif »)…

L’éducation est saluée par les organismes internationaux, mais « ces résultats sont compromis par des décennies de censure hors Internet et par ce souhait apparent de créer une version cubaine de la réalité […], par le biais d’un accès contrôlé à Internet ». Pourtant, nous dit le sociologue marxiste Erik Olin Wright, « bien que fonctionnant au sein d’un monde capitaliste, Wikipédia représente un mode de production et de diffusion fondamentalement anticapitaliste d’une ressource ayant une valeur considérable aux yeux de nombreuses personnes » (43). Mais pas aux yeux du gouvernement cubain.

La connexion, lente mais réelle, du pays – notamment via son programme d’« informatisation de la société » – ne se double pas nécessairement d’une plus grande liberté dans l’usage du réseau, ni de remise en cause du contrôle étatique et/ou de la régulation des savoirs accessibles : « Tandis que les autorités cubaines poursuivent leur stratégie de numérisation, le gouvernement reste peu disposé à mettre fin aux programmes de censure. »

Usages et arts de faire

En réalité, les technologies de l’information et de la communication sont des espaces extrêmement propices à ce que le philosophe Michel de Certeau nomme des « arts de faire » : détournements, bricolages, ruses et inventions du quotidien (44)…

Plus structurée, toute une « sociologie des usages » a permis par la suite de mieux comprendre ces arts de faire et de proposer des cadres d’analyses (45) définissant « les luttes pour “l’alphabétisme informatique” et “l’appropriation sociale des technologies” comme une source possible d’autonomie pour les personnes et d’émancipation sociale et politique pour les groupes » (46). Loin de toute candeur, la sociologie des usages explore les « renoncements négociés » au sein « des grands systèmes techniques, économiques et politiques » : « Le concept de renoncement négocié permet de considérer la dialectique de la mise en conformité des usagers au système technique et de l’appropriation, loin d’être linéaire et ordonnée […]. De fait, le renoncement négocié prend en considération deux forces qui semblent s’opposer : être agi et être acteur. » (47)

Il en va de même pour comprendre l’insuffisance de l’opposition aux « Technologie » lorsqu’elle se fait trop systématique. Un système de causalité critique trop rigide empêche de penser les lignes de force qui traversent les oppositions (tel que nous l’avons vu avec les liens entre démocratie et accès à internet). Le « totalitarisme de la Machine » (Anders, Gorz), s’il existe, ne s’évalue (ou ne se réfute) pas seulement au vu des « synergies connexionnelles » et permanences communicationnelles, mais surtout en prenant en compte les usages – des adaptations aux contraintes –, la variation des réactions des individus face aux innovations, etc.

De même, cette liberté d’usage est potentiellement récupérée pour des usages complotistes, antisociaux, etc. Soucieux qu’une résistance à un avenir menaçant – lié à une course absurde à l’innovation, par exemple, devenue antinomique de progrès social – se constitue sur base d’une intelligence politique progressistes, valorisons le partage d’une « culture technologique » (technological literacy), et de discussions libres sur les régulations à apporter aux technologies de l’information et de la communication.

Épilogue : techno-prophètes contre fossoyeurs de l’Humanité

Nous l’avons vu, selon Michéa, la déshumanisation et la brutalité (à venir) de l’idéologie « folle » de la Silicon Valley seraient des angles morts des défenseurs des droits humains. Leur empressement coupable à dénoncer les appareils d’État tyranniques ou autoritaires serait révélateur d’un manque de discernement quant aux dérives de l’innovation technologique. Cette position – fausse et outrancière – ne doit pas masquer l’argument principal : la Silicon Valley serait plus dangereuse que les États-nations qui assassinent leurs opposants ; criminels de guerre et dictateurs vaudraient mieux qu’entrepreneurs à succès californiens. Avec Michéa, nous nous trouvons face à une construction mythique, une histoire créée pour faire peur et théoriser les luttes politiques à venir, certes, mais sur la base de confusions politiques.

Maryanne Regal Hoburg – 1982 – Stanford University Library

D’un autre côté, avec rigueur, mais également une mordante ironie, le sociologue Arnaud Saint-Martin décrit l’idée que se font les disciples de la « pensée » de la Silicon Valley (48), dont les livres envahissent les étals de nos librairies. Il évoque très adéquatement l’idée folle qui veut que des ingénieurs, entrepreneurs et multimillionnaires philantro-capitalistes révolutionneraient la pensée depuis leur bureau (alors qu’ils ne sont que « des sous-produits du capitalisme technologique américain » gorgés de partenariats public-privé). L’auteur dresse le tableau d’un parfait esprit pro-business contemporain, sensible aux « spiritualités New Age », pour qui « les robots et l’innovation “disruptive” généreraient des profits pour l’Humanité toute entière ». Il ajoute : « Ces pensées oraculaires jouissent d’une certaine aura dans les milieux sociaux et politiques obsédés par l’économie de la “connaissance” et la rupture par l’innovation. »

Ce qui est ici intrigant, c’est que cette description est reprise – en négatif – par certains commentateurs apocalyptiques, pris au piège des mêmes fascinations mythologiques, produisant les mêmes bigoteries, « pensées-slogan » et autres « idées à impact ». Et dont les livres font face à ceux des disciples de la pensée des ingénieurs-capitalistes de Palo Alto. Ces « pensées » sont pareillement bâties sur la prise au sérieux des récits d’auto-affirmations disruptives – nécessaires au marketing et à la cyber-capitalisation boursière – des « diffuseurs de la pensée high tech ».

Les techno-prophètes des uns (Elon Musk, Steve Jobs, etc.) deviennent, dans le même geste religieux, les fossoyeurs de l’humanité pour d’autres.

Monique Pinçon-Charlot semble à ce titre se faire une spécialité de la relecture apocalyptique de la lutte de classe. Selon elle, l’objectif des élites capitalistes contemporaines, de « la caste », ou de la bourgeoisie – y compris les enfants ? (49) – « c’est bien d’exterminer la moitié la plus pauvre de l’humanité, avec l’arme terrible qu’est le dérèglement climatique. […] C’est un holocauste climatique ». Elle n’hésite pas à passer du climat au virus, réitérant cette proposition d’« holocauste » dans le film Hold Up. Quel rapport avec les nouvelles technologies ? Selon Monique Pinçon-Charlot : « Le développement de l’intelligence artificielle et de la robotisation de nombreuses tâches permettrait aux « capitalistes » de se passer d’une part importante de leur main-d’œuvre. » (50) Et donc de les « exterminer ».

Une autre grande figure de la dissidence et de la « pensée critique », Franck Lepage, également en déshérence intellectuelle depuis de longues années, et revendiquant fièrement son compagnonnage avec le confusionnisme d’Étienne Chouard, s’inquiète lui, au contraire, de la paranoïa autour des chiffres des morts dans une communication cochant toutes les cases du conspirationnisme le plus vulgaire : « Bill Gates milite publiquement pour la vaccination obligatoire et le contrôle total des populations. En tant que principal financeur de l’OMS, il a conduit à assouplir les règles permettant de déclarer une pandémie. » (51)

Devant de telles contradictions, le penseur critique (de type 2) devra choisir, ou se faire une raison…

Restons-en là, tant l’instrumentalisation de la misère sociale et des problèmes de santé – y compris mentale – est indécente, sans parler de celle du génocide nazi. Sans parler non plus de la méconnaissance des objets techniques, de Marx ou de Bourdieu – références revendiquées des auteurs précités – ou de la souillure posée sur la démarche sociologique rabaissée au complotisme de comptoir.

Rien, dans cette démarche confuse de « pensée critique », ne permet de comprendre les ambivalences de la gouvernementalité algorithmique, du développement de la Chine ou du Cameroun, de l’accès au savoir via des ressources en ligne, de la liberté d’expression, du capitalisme contemporain, des phénomènes complotistes, des pratiques illibérales en cours dans nos démocraties, ou de clarifier les enjeux technologiques, humanistes et progressistes.

Bref, les inquiétudes légitimes sont dès lors substituées par des pensées qui déraisonnent, et qui se veulent « critiques ». Qu’est-ce à dire ? Revenons une fois encore vers Descartes. Pour pouvoir faire de bons jugements, il s’agit de ne pas assentir – trouver bon – à des préjugés. Mais le philosophe va plus loin : les habitudes conduisant à des représentations claires relèvent de la volonté, non pas d’un entendement donné.

Disons-le en des termes plus contemporains : promouvoir la compréhension des régimes de véridiction (52), faire preuve de discernement en promouvant la contradiction des idées et non l’opposition des identités ; et plus encore, engager la « pensée critique » à faire son examen de conscience, entre « engagement et distanciation » (53).

Il convient pour cela d’en finir avec les excès de symétrisations inhérentes aux préjugés de la « pensée critique », de transformer la nécessaire part de solitude en association basée sur la compréhension et l’analyse. D’être en mesure, également, de faire preuve d’humilité, non pas seulement en reconnaissant une méconnaissance, mais en rejoignant, si possible avec prudence, des pensées majoritaires. Cette prudence, c’est se rendre capable – cette volonté dont parle Descartes – de se confronter collectivement aux bonnes pratiques de la connaissance, ses généalogies, ses complications et ses clivages.

En somme, se diriger collectivement vers des pratiques critiques démocratiques et salutaires, à rebours des tentations sectaires et isolationnistes qui font le lit de l’illibéralisme et des récits communs conspirationnistes.

Notes

1 André Gorz, Penser l’avenir. Entretien avec François Noudelmann (2005), La Découverte, 2019, p. 86 ; 90.

2 Claude Lévi-Strauss, L’anthropologie face aux problèmes du monde moderne, Seuil, 2011, p. 16.

3 Parmi la littérature « techno-critique », citons : François Jarrige, Techno-critiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, La Découverte, 2014.

4 Antoinette, Berns Thomas, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation. Le disparate comme condition d’individuation par la relation ? », Réseaux, 2013/1 (n° 177), p. 163-196.

5 Shoshana Zuboff, L’Âge du capitalisme de surveillance, éditions Zulma, 2018. Voir aussi , « Le capitalisme de la surveillance. Un nouveau clergé », Esprit, 2019/5 (mai), p. 63-77.

6 Éditorial : « Chine, l’empire du contrôle », Le Monde, 19 février 2019.

7 Daoxiu Wang, « Le pouvoir chinois en quête du nouvel Homme », Ballast, 2020/1 (n° 9), p. 78-89.

8 Les supports de la monnaie et leur dématérialisation : de l’électrum aux cryptomonnaies, par Pascal Baudeau.

9 Commission mondiale sur l’avenir du travail, Note d’information – Impact des technologies sur la qualité et la quantité des emplois, Organisation Internationale du Travail, février 2018. On pourra lire également : Ariell Reshef et Farid Toubal, Mondialisation et technologie : créatrices

ou destructrices d’emploi ?, Dans L’économie mondiale 2018, La Découverte, collection Repères, 2017.

10 Orientons le lecteur vers cet ouvrage : Xavier Guchet, Pour un humanisme technologique. Culture, technique et société dans la philosophie de Gilbert Simondon, PUF, 2010.

11 Voir Pierre Charbonnier, Abondance et liberté : une histoire environnementale des idées politiques, La Découverte, 2020.

12 Nous renvoyons les lecteurs vers le site zet-ethique.fr et le compte twitter suivant : https://twitter.com/DrBaratin

13 « Faire ses propres recherches » a été détourné par la mouvance sectaire QAnon. « La recherche » est une étape visant à corroborer les messages laissé par le mystérieux Q. À lire ici, en deux parties.

14 Gilets Jaunes et démocratie numérique à voir ici.

15 On se reportera aux articles suivants : William Audureau et Adrien Sénécat, Plongée au cœur du Facebook des « gilets jaunes » (Le Monde, 30 janvier 2019) et Roman Bornstein, En immersion numérique avec les “Gilets Jaunes”, Fondation Jean-Jaurès, 14 janvier 2019.

16 Pour aller plus loin : Julien Chanet, L’explication par le complot, Bruxelles Laïque Échos, 2020.

17 Citation du texte de Michel Onfray Le réel et le légal, ici.

18 Nous faisons nôtre une approche développée par le philosophe et talmudiste Ivan Segré, dans ses ouvrages et interventions, que l’on peut résumer ainsi : ce qui importe, ce qui est significatif, ce ne sont jamais les identités constituées. Les division significatives ne sont jamais ce qui sépare les identités constituées, mais les divisions qui les traversent. Par exemple, les divisions internes au judaïsme, au christianisme, à l’islam, à la laïcité, en un versant progressiste ou réactionnaire.

19 https://www.cnrtl.fr/

20 Denis Kambouchner, Frédéric de Buzon, Le vocabulaire de Descartes, Ellipse, 2011.

21 Nous ferons référence à la traduction suivante : La sale guerre contre Soros, Page de gauche, 30 décembre 2018. Article paru initialement en anglais sur le site du GLI: The Dirty War Against George Soros (Dan Gallin, August 2018)

22 En France, l’hebdomadaire d’extrême droite Valeurs Actuelles titrait en couverture, en mai 2018 : « Le milliardaire qui complote contre la France. Révélations sur George Soros, le financier mondial de l’immigration et de l’islamisme ».

23 Evgeny Morozov, Les populistes divisés face à la Silicon Valley, Silicon Circus, Blog du Monde Diplomatique, 18 janvier 2019.

24 Entrevista a Michel Onfray. La cretinizacion progresiva del pueblo constituye un verdadero problema. (notre traduction) 20 mars 2020.

25 Par ailleurs, on ne sait plus si c’est Michel Onfray ou Steve Bannon qui parle lorsque ce dernier dit : « Je dirais que je suis à la fois populiste, nationaliste et souverainiste, avec une tendance traditionaliste dans la mesure où je défends la structure familiale et les valeurs traditionnelles. » Pour en savoir plus sur Onfray et son projet « Front populaire », voir les articles publiés sur le site de l’INRER.

26 Pour savoir ce qu’est un fait alternatif, lire ici.

27 Giorgio Agamben, « Requiem pour les étudiants », Lundi Matin, 9 juin 2020.

28 Jean-Claude Michéa, « Le loup dans la bergerie, Scolies choisis », Les amis de Bartelby, 2018.

29 Symbole de condensation : « C’est “un nom, un mot, une phrase ou une maxime qui suscite des impressions vives impliquant la plupart des valeurs de base de l’auditeur et prépare l’auditeur à l’action” » voir : Julien Chanet, « Les réseaux sociaux comme espaces publics », Bruxelles Laïque Échos, septembre 2020.

30 Lire aussi : Faustine Vincent, Antoine Delaunay et Thomas d’Istria : « Comment la “Silicon Valley” biélorusse s’est retournée contre Loukachenko», Le Monde, 16 octobre 2020.

31 “Digital inequalities 3.0: Emergent inequalities in the information age” (Laura Robinson et al.), First Monday, vol. 25, n° 7 – 6 juil. 2020.

32 Dounia Hadni, avec AFP, « WhatsApp, application “la plus dangereuse” pour les autorités », Libération, 02 octobre 2019 : l’article prend en exemple les cas de censure au Liban, Syrie, Irak, Émirats Arabes Unis, Égypte, Maroc.

33 Il s’agit moins de viser ici les statuts des régimes politiques que leurs pratiques, l’Inde et le Vénézuela étant des démocraties selon les institutions internationales.

34 Grégoire Ryckmans et Jérémy Derhertogh, « Les coupures politiques d’Internet deviennent de plus en plus fréquentes dans le monde », RTBF, 23 décembre 2019.

35 Christopher Giles & Peter Mwai, « Où et comment les gouvernements

bloquent-ils internet », BBC Reality Check, 4 novembre 2020.

36 « Les autorités iraniennes ont délibérément coupé Internet durant le mouvement de contestation qui a secoué tout le pays en novembre 2019, dissimulant la véritable ampleur des homicides illégaux commis par les forces de sécurité, a déclaré Amnesty International le 16 novembre 2020. » Iran. Coupure volontaire d’Internet pendant la répression meurtrière des manifestations de novembre 2019 – nouvelles investigations, Amnesty International, 16 novembre 2020.

37 Tatiana Serova, « En Biélorussie, des coupures internet pour freiner l’opposition », Libération, 18 aout 2020 ; Martin Untersinger, « En Biélorussie, l’accès à Internet est toujours perturbé après une nuit de répression », Le Monde, 11 août 2020.

38 Pierric Marissal, « Ces entreprises qui aident les dictatures à contrôler leur population », l’Humanité, 01 septembre 2015.

39 Josiane Kouagheu, « Cameroun : entre opérateurs téléphoniques, la bataille pour la 4G est lancée », Le Monde Afrique, 24 décembre 2015.

40 https://www.courrierinternational.com/article/cameroun-paul-biya-retablit-internet-apres-trois-mois-de-coupure

41 Évariste Dakouré, « TIC et développement en Afrique : approche critique d’initiatives et enjeux », Revue française des sciences de l’information et de la communication [En ligne], 4 | 2014.

42 « Le paradoxe d’Internet à Cuba : comment le contrôle et la censure en ligne mettent en péril les avancées du pays en matière d’éducation », Amnesty International, 29 aout 2017. https://cutt.ly/1dH0d32,

43 Erik Olin Wright, Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle, La Découverte, 2020, p.104.

44 Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 1 : Arts de faire, Gallimard, 1990.

45 N. Oudshoorn et T. Pinch (dir.), How Users Matter. The Co-Construction of Users and Technology, Cambridge, MIT Press, 2005.

46 Serge Proulx, « La sociologie des usages, et après ? », Revue française des sciences de l’information et de la communication [En ligne], 6 | 2015. Également : Cécile Méadel , « Une histoire de l’usager des technologies de l’information et de la communication (TIC) », Le Mouvement Social, 2019/3 (n° 268), p. 29-44.

47 Geneviève Vidal, « Prendre la mesure du renoncement négocié », Multitudes, vol. 68, no. 3, 2017, pp. 54-59.

48 Arnaud Saint-Martin, « Note sur les “penseurs” de la Silicon Valley », Savoir/Agir, 2020/1 (N° 51), p. 79-86.

49 En référence à ses propositions délirantes – tant du point de vue politique que du métier de sociologue – concernant une reproduction sociale de la domination qui opposerait les enfants entre eux, et qui confine à la reproduction biologique et à la guerre sociale. Dans un livre pour la jeunesse : « Les enfants de la bourgeoisie disposent de tant d’avantages qu’ils se sentent supérieurs aux autres dès les plus jeune âge. » Voir ici.

50 Laurent Cordonier, Monique Pinçon-Charlot et l’”l’holocauste climatique” : autopsie d’une théorie du complot, Conspiracy Watch, 27 mai 2020.

51 Voir cet écrit de Franck Lepage sur sa page Facebook ici.

52 De fait, cette mystique de l’entendement comme volonté aura de savantes remises en question. Citons Spinoza, Marx, Durkheim, Freud, Bourdieu, Foucault, Simondon – sans oublier, sur le plan du décentrement humain, Copernic et Darwin. Reste qu’en terme d’éthique politique, il nous semble opportun de ne pas descendre sous Descartes, au risque d’un ébranlement, voire d’un déchaînement des pulsions de mort, de nos passions tristes, de tout cadre d’individuation. L’entendement comme volonté n’étant pas que la libération d’un « égoïsme naïf », mais aussi la possibilité de sa régulation, et dès lors, de la compréhension des régimes de véridiction : « Si toutes ces analyses se font nécessairement à travers un matériau historique, ce matériau historique a pour objectif de montrer, non pas combien la vérité est changeante ou la définition du sujet relative, mais de quelle façon les subjectivités comme expériences de soi et des autres se constituent à travers les obligations de vérité, à travers les liens de ce qu’on pourrait appeler la véridiction. La constitution des expériences de soi et des autres à travers l’histoire politique des véridictions, c’est cela que j’ai essayé de faire jusqu’à présent. (p. 15‐16) » Michel Foucault in Arnaud Welfringer, « Ce réel en quoi consiste le discours ». Sur Subjectivité et vérité de Foucault », Acta fabula, vol. 15, n° 10, « Écouter Foucault », décembre 2014.

53 En référence à Norbert Elias, Engagement et distanciation : contributions à la sociologie de la connaissance, Fayard, 1993.

* Julien Chanet est délégué à la communication sociopolitique, diplômé des masters en Science Politique (ULB) et Information et Communication (UCL).

Mes sincères remerciements à Isabelle Kersimon et Jean-Yves Pranchère pour leur confiance.

En une: John McCann/M&G et Mathias en el Mundo.

Comments are closed