Par Alexandre Journo

Quand un discours prétendument anticolonial justifie ou minore les crimes irrémissibles perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023, relire Maxime Rodinson de manière critique apporte des éclairages et permet de défaire la confusion opérée, sous le syntagme d’«État colonial», entre l’existence même d’Israël, État-refuge pour des persécutés en fuite, et le phénomène de la colonisation postérieur à l’année 1967.

Israël, fait colonial? La question ne disparaîtra pas une fois la guerre terminée. Et se la poser aujourd’hui est essentiel, puisque cet argument est régulièrement brandi pour «contextualiser» les massacres du 7 Octobre par ceux qui les minorent comme par ceux qui les glorifient, continuant de réclamer la disparition de cet État – il est question ici d’Israël dans les frontières de la ligne verte et du Golan, et non pas de la Cisjordanie.

De manière très nette, dans la pauvreté et le manichéisme du débat public français, la notion de colonialité est donc employée par les contempteurs d’Israël comme un argument total destiné à entacher ce pays d’un péché originel et appréhender tout dysfonctionnement de sa politique comme une conséquence inévitable de ce crime initial. La charge polémique du mot colonial et sa conséquence faussement logique, la «décolonisation juive», ainsi que ses conséquences bien réelles, la déshumanisation des Israéliens, tous qualifiés de colons, entament l’utilité d’un tel prisme d’analyse.

Un péché originel ?

Dans ce maëlstrom, on ne peut s’en tenir à répondre aux procès en légitimité tandis qu’Israël est en guerre contre le Hamas. En effet, réfuter l’antisionisme qui délégitime l’existence même d’Israël fait, en parallèle, trop souvent l’objet d’arguments défensifs et superficiels tels que: «Ce sont les Arabes qui ont colonisé la Palestine au premier siècle de l’Hégire, nous sommes les véritables indigènes.» Ironiquement, ce discours admettant en creux que seule l’appartenance à une «terre charnelle» est légitime vaut acceptation de la prémisse adverse: l’origine coloniale est bien une faute irrémissible que seule l’extinction de l’État qui en est issu pourra laver. On pourrait, si l’on souhaitait piquer, observer que, sur les campus nord-américains où le diagnostic colonial a pris une ampleur sans précédent, il ait pour visée de purger une autre colonisation, celle des Amériques, sans revendiquer une «décolonisation américaine».

Mais le sujet est bien trop préoccupant. Il s’agit de regarder l’histoire en face. Il nous faut réfuter ce critère de légitimité – ce que fait Simon Sebag Montefiore (1) avec beaucoup d’intelligence –, tout en appréhendant ce que la fondation d’Israël a pu avoir de colonial, avec toutes les nuances nécessaires, et en reconnaissant les injustices commises lors de la Nakba.

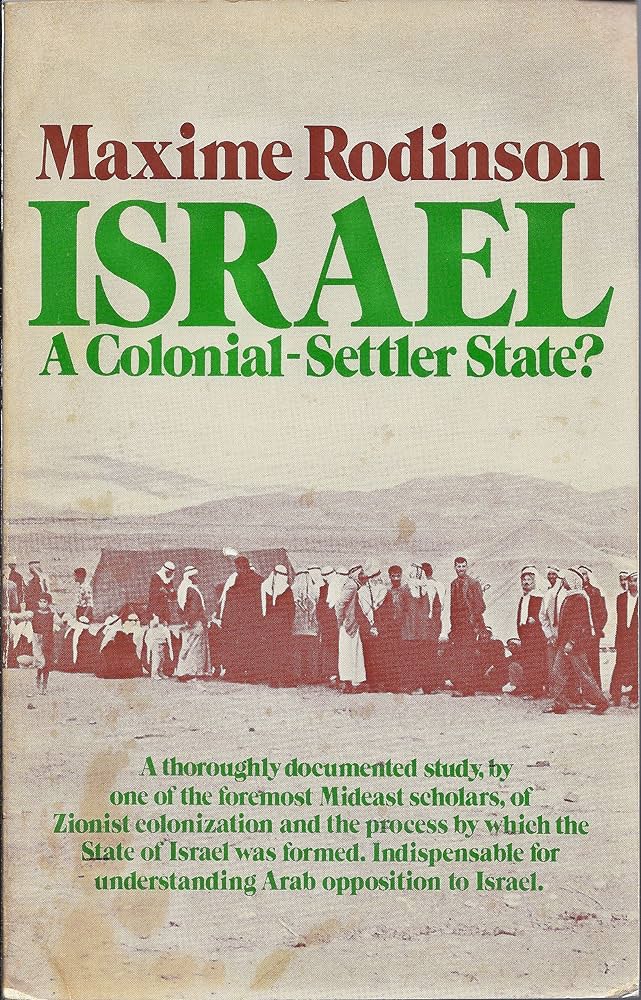

Il convient donc de lire les écrits sérieux sur le sujet en aspirant à la plus grande honnêteté intellectuelle possible et en discernant les analyses ou accusations sérieuses et celles qui sont plus contestables. En l’occurrence, Israël, fait colonial de Maxime Rodinson (2) constitue un texte difficilement contournable en raison de l’influence qu’il a exercée (et en raison, je dois admettre, du trouble qu’il a suscité chez moi lors de sa lecture). C’est donc l’intégralité du livre qui fera l’objet de cette note, car Rodinson a parfois la pertinence d’une horloge à l’arrêt: s’il énonce des choses intéressantes, acceptables ou non, sur Israël, l’analyse qu’il donne de ce que l’on appelle communément «la question juive» (émancipation, assimilation, sionisme, etc.) est affligeante et celle qu’il propose sur l’antisémitisme absolument malveillante.

Le pamphlet stalinien contre Wladimir Rabi

Le livre de Rodinson démarre par un violent pamphlet de dix pages contre Wladimir Rabi, auteur d’Un peuple de trop sur la terre? (3), dans lequel il affirme que celui-ci intenterait des procès en haine de soi à la moindre critique d’Israël, serait judéo-centrique, voire crypto-sioniste (l’insulte la plus haute chez un antisioniste rabique). Wladimir Rabi, qui aimait jouer au mouton noir de la communauté juive et se plaignait de l’accueil que recevaient ses critiques d’Israël dans les cercles communautaires, était lui-même la cible de ce concept paralysant qu’est la haine de soi (4). Précisons toutefois que Rabi exprimait, assez honnêtement, de nombreux doutes dans Un peuple de trop sur la terre?, quand Rodinson affiche une assurance de doctrinaire stalinien, certes incisif, intelligent, mais stalinien. L’introduction de ce livre est ainsi censément un retour sur la défense de son auteur du stalinisme pendant les procès de Prague, mais, en guise d’amendement, le lecteur doit se contenter d’un simple: «J’avais raison d’avoir tort». Son article de 1953 à ce sujet était odieux et confus: il y développait l’idée que, parce que les accusés, ces médecins traîtres, étaient défendus par l’Ouest, alors ils étaient coupables et criminels, et parce que l’Ouest brandissait l’antisémitisme, alors il n’y avait pas d’antisémitisme en URSS. Il publia en outre cet article après que Slansky et les autres cibles des purges avaient été condamnés à mort et exécutés par la République socialiste tchécoslovaque.

Israël, nation ou religion ?

Rodinson refuse positivement la définition des Juifs comme peuple, mais c’est avant tout pour refuser ses conséquences. En effet, un problème national a une solution nationale, c’est même là la justification du sionisme. Or «une attitude nationaliste [est] aussi inconséquente que néfaste», écrit-il. Et, donnant en modèle son cas personnel, il affirme que les Juifs auraient dû poursuivre leur disparition en même temps qu’ils se sécularisaient.

Pourtant, dans le chapitre De la nation juive au problème juif, préface à l’ouvrage d’Abraham Léon sur le judaïsme comme peuple-classe (5), il use naturellement et implicitement d’une définition comme peuple et peine à s’en départir quand il parle d’histoire des Juifs et non du concept de nation en tant que tel. Il accepte ainsi la définition nationalitaire de Doubnov: «Dans la période diasporique de leur histoire tout comme à la période antérieure où ils formaient un État, les Juifs étaient une nation distincte et non seulement un groupe religieux parmi les nations» (p.81), rapporte-t-il sans réellement la contester. Cependant, lorsque Salo W. Baron renchérit, il y voit un abandon dans un idéalisme nationaliste (p.82). Il concède qu’en Europe (p.92), jusqu’à l’Émancipation et même après, les Juifs s’organisaient comme nation, tandis que dans le monde musulman, les Juifs, comme toutes les communautés, étaient jusqu’à la période récente une nation (jusqu’à la période récente, parce qu’en 1968, quand il écrit ce chapitre, il n’y a plus de Juifs dans le monde arabe). Même dans son article à charge contre Slansky, il parle des Juifs d’URSS – dans le but de laver l’accusation d’antisémitisme contre l’URSS – incidemment comme d’une minorité nationale, sauf évidemment quand il est amené à se prononcer sur la nature de cette minorité: «L’idée d’une nationalité juive revêt un caractère réactionnaire déclaré, non seulement chez ses adeptes conséquents (les sionistes), mais aussi chez ceux qui cherchent à l’harmoniser avec les idées de la social-démocratie (les bundistes)» en s’appuyant sur les propos de Lénine. (Et quand il invoque Lénine ou Staline, il ne commente pas, cela fait autorité.) «Dès lors, l’ensemble des Juifs a tendu à paraître aux yeux des autres comme un groupe de type national, ce qui semblait confirmer la dénonciation traditionnelle des antisémites», ajoute-t-il dans l’article «Qu’est-ce que le sionisme?» Ainsi, une caractérisation nationale des Juifs serait de facto une acception du cadre d’analyse antisémite. On voudrait lui répondre que les Juifs se fichent de confirmer ou non les antisémites, ils sont, c’est tout. L’antisémite dit qu’ils sont, et les démonise: c’est seulement la seconde partie qu’il faut combattre, pas l’existence juive.

Il note avec une certaine pertinence que, dans le monde occidental, les Juifs s’assimilent à un rythme rapide et disparaîtraient comme groupe distinct s’il n’y avait afflux de Juifs d’Europe de l’Est et du monde arabe ayant encore un habitus d’autonomie et de particularisme.

Il conclut sa préface à l’ouvrage de Léon en expliquant que la permanence du fait juif n’a rien d’exceptionnel, qu’il n’y eut aucune volonté romaine de détruire la spécificité de l’ethnie juive, que les nations se font et se défont, et que si les Juifs ont été une nation, ils n’en forment plus une aujourd’hui, à l’instar de son propre cas. Mais si les nations se font et se défont, pourquoi l’impulsion sioniste n’est-elle pas à ses yeux l’affirmation du choix de faire nation? Les Juifs ne seraient-ils pas, performativement, une nation dès lors qu’ils affirment aujourd’hui l’être?

Le fait colonial de Rodinson : décryptage

L’article central de cet ouvrage est celui que Rodinson publia dans le numéro spécial des Temps modernes de mai 1967: «Israël, fait colonial?» L’auteur place cet article, on l’a vu, dans une conception non nationale de la judéité: selon lui, l’idée de sionisme, au-delà de sa réalisation, coloniale ou non, est déjà nocive. Mais ce qu’il avance sur le caractère colonial d’Israël, du Yishouv et de l’État d’Israël, est malgré cela sérieux. Non seulement cet article est sérieux, contestable par endroits, mais sérieux, mais il tire des conséquences politiques assez claires pour Israël: pas de délégitimation, pas de démantèlement, mais un besoin de réconciliation et de garantie de droits aux Palestiniens d’Israël, sans toutefois élaborer ce en quoi cela consisterait. Il écrit en toutes lettres (p.234), les conséquences fautives que l’on pourrait tirer de son diagnostic: «Quelles conséquences? Prêcher la guerre sainte, leur rejet à la mer au nom de la conscience universelle? Les stigmatiser comme des criminels? Leur demander de venir la corde au cou prier qu’on veuille bien pardonner leur péché originel?»

Rodinson incompris, imprécis

Dans la réédition en volume, Rodinson déplore d’ailleurs que l’article de 1967 ait été lu avec des œillères dans le monde arabe, par des lecteurs trop heureux de voir leurs accusations confirmées par un «Juif» (p.154, les guillemets sont de l’auteur), ce qui est assez ironique compte tenu de la manière dont il se considère lui-même. Or, il semble assez net que ses lecteurs et tous ceux qui invoquent son «fait colonial» ne prennent pas ses précautions, mais tirent effectivement ses conclusions. Notons que le démantèlement d’Israël comme État juif n’implique pas nécessairement une expulsion. Cela peut aussi être, en principe, une Palestine démocratique «dé-sionisée», où les réfugiés palestiniens seraient rapatriés et où les «colons juifs» (on parle ici de tous les Israéliens, pas uniquement de ceux de Judée-Samarie) pourraient rester après une phase de justice transitionnelle marquée par la reconnaissance des crimes d’État. En principe, parce que cette position, exprimée par une frange modérée du Fatah dans les années 1970 (6), est en réalité irrecevable puisqu’elle suppose l’abandon de l’auto-émancipation (d’un d’État où les Juifs ne seraient plus en minorité), l’abandon de la loi du retour et l’expulsion des sionistes, sans que l’on sache ce que cela signifie.

C’est sans doute en réaction à cela que de nombreux sionistes – au-delà de la bonne conscience bourgeoise qu’invoque Rodinson – peinent à accepter ce prisme d’analyse colonial: il est perçu comme infâmant par la gauche sioniste (p.156) et, surtout, il est trop chargé de conséquences.

L’URSS de Staline incritiquable

Rodinson note avec raison que pointer l’origine socialiste du sionisme est insuffisant pour en réfuter le caractère colonial. Ce serait une «démarche de pensée selon laquelle une société socialiste ne peut avoir avec les autres sociétés que des rapports inspirés par l’altruisme le plus profond» (p.219). C’est cette même «démarche» qu’il adopta pour nier l’antisémitisme soviétique dans son article sur les procès de Prague. On pourrait croire là qu’il admet qu’une société socialiste puisse être coloniale, mais on a vu plus haut qu’il n’admettait nullement les critiques de l’URSS comme État impérialiste capable d’antisémitisme: la concession qu’il fait là est instrumentale. Elle vise à disqualifier le socialisme israélien. Et en effet, il considère que les sionistes bourgeois ne seraient que de faux socialistes, qu’ils ne brandiraient le socialisme originel du sionisme que pour se justifier et «se donner bonne conscience» (p.221). Ils ne seraient pas socialistes, affirme-t-il avec une mauvaise foi confondante quand on connaît, en 1967, le poids de la Histadrut et de la planification, et l’importance des kibboutzim dans l’établissement d’Israël.

L’argument fallacieux des convergences

Avant d’étayer son prisme colonial pour caractériser Israël, Rodinson donne la version arabe, unanime: un comptoir colonial européen dans les discours de Nasser et de Ben Barka. Puis Rodinson de dresser une histoire de l’idée sioniste, du Yishouv et de l’établissement d’Israël sous ce prisme colonial.

Il rapporte que les Juifs ont un lien charnel avec Jérusalem et ont donc élu la Palestine pour la restauration d’un foyer juif (p.164), qu’ils en ont eu assez d’être partout des étrangers et qu’ils ont décidé, selon leurs propres termes, de rentrer chez eux, dit-il en paraphrasant Lilienblum (p.167). Mais il le fait sans le comprendre, puisque cette judéité lui est totalement étrangère et lui semble vouée à la disparition. Cette incompréhension le rend aveugle à ce que peut l’identité juive pour faire nation.

Rodinson avance, pour justifier le prisme colonial, que le mouvement sioniste avait besoin de l’aval des puissances coloniales européennes (p.171), et cite la fameuse phrase de Herzl sur «la sentinelle avancée de la civilisation», effectivement sans équivoque. Mais il omet de dire que si les sionistes recherchaient l’aval des puissances européennes, c’est que leur Organisation ne coïncidait pas avec ces puissances et qu’ils ont dû chercher à composer avec elles en se situant dans une logique de l’alliance verticale, inscrite dans la tradition politique juive qui y voyait la seule protection contre la persécution (cf. Serviteurs des rois et non serviteurs des serviteurs de Yerushalmi). En outre, Herzl n’était pas un théoricien cohérent mais un homme d’action et d’organisation, adaptant son discours aux puissances interlocutrices. Rodinson fait preuve de raisonnements par association fallacieux, notant ainsi (p.174) une «convergence du programme sioniste avec celui des antisémites» parce que Herzl a négocié avec la Russie tzariste et son ministre Plevhe. Il ajoute en note de bas de page qu’il en a été de même avec l’Allemagne nazie, quand il s’agissait cette fois de fuir les persécutions, et confond alors négociation avec les pouvoirs persécuteurs des Juifs d’une part, et convergence de programmes d’autre part.

Pour preuve du fait colonial «métropolitain», Rodinson invoque le rôle instrumental de l’Empire britannique dans l’établissement d’un foyer national juif. C’est léger. S’il y avait eu un État palestinien, l’Empire britannique aurait aussi été indispensable dans son établissement.

Rodinson place tout son article dans un angle dépassionné, veille à «ne pas moraliser avec des critères devenus courants aujourd’hui […] mais ne pas nier la réalité de leur attitude ni d’en négliger les conséquences objectives» (p.176). Pourtant, dès qu’il rapporte, dans les pages précédentes et suivantes, les compromis réalisés avec les empires (pas uniquement les empires européens, mais aussi l’Empire ottoman), les recherches d’intérêts communs, les mises en concurrence entre les puissances, il moralise à nouveau. (Et omet de dire que les leaderships arabes agirent de même.) Il parle ainsi de taqiyya (dissimulation, dans l’islam) pour l’acceptation par les sionistes du Livre blanc de 1922, une régression par rapport à la déclaration Balfour, au lieu d’y percevoir l’acceptation pragmatique d’un progrès politique.

Un «impérialisme inconscient» imputé aux seuls Juifs

C’est sur les politiques de peuplement que Rodinson devient plus intéressant. Le sionisme a longtemps incorporé le mythe d’une terre sans peuple pour un peuple sans terre, expression forgée par Zangwill, que Zangwill a plus tard désavouée (dans La Voix de Jérusalem), et pour cette raison, s’est «fort peu souci[é] des réactions arabes» (p.182). Et de citer Judah Léon Magnes, qui confessait découvrir tardivement l’ampleur du problème arabe: «Jabotinsky était un prophète, les Arabes ne veulent pas être subordonnés aux Juifs» (cité p.204).

Rodinson conclut que c’est là un élément «impérialiste inconscient» et précise quelques pages plus loin que les colons juifs voulaient faire ou préparer le bonheur des Arabes malgré eux, ce qui, il est vrai, est un angle mort typique du sionisme, que c’était là un «argument colonialiste traditionnel» (p.221). L’auteur déplore ici surtout que «l’on était si lucides quand il s’agissait des autres» et plus du tout quand les Juifs sont devenus eux-mêmes colons. Mais, pour comprendre la raison de cet un impensé, rappelons que les sionistes étaient trop occupés par eux-mêmes, que l’établissement après près de deux mille ans d’un foyer juif occupait toutes les forces vives, qu’il n’y avait pas d’État juif, et qu’il y avait urgence à assurer un foyer pour les Juifs persécutés en Europe et dans le monde arabe, à régler «the bedrock fact that we’re everywhere a minority», dira Jabotinsky à la Chambre des Lords en février 1937 (7).

Cette conclusion sur l’impérialisme inconscient est assez difficile à comprendre. Les autres colonialismes, et les colonialismes de peuplement en particulier, savaient pertinemment qu’une population résidait sur les terres convoitées, et cherchaient activement soit à opérer un nettoyage ethnique (en Amérique du Nord), soit à métisser par unions forcées les populations indigènes et les faire disparaître comme corps social (Australie, Brésil). Quant aux colonialismes d’exploitation (colonies françaises, britanniques et belge d’Afrique), ils affichaient une volonté de subordination des indigènes. Dans le cas sioniste, les œillères étaient telles que de nombreux penseurs et activistes sionistes, à l’exception notable de Jabotinsky, oubliaient jusqu’à l’existence d’une population arabe. La plupart d’entre eux imaginaient, mais seulement jusqu’aux années 1930 – le massacre de Hébron en 1929 et la grande révolte de 1936-1939 – une sorte d’État binational, sans réellement réfléchir aux aspirations nationales des Palestiniens, en ne réfléchissant que sous l’angle «it’s the economy, stupid». Ils écrivaient ainsi, sans parler d’Arabes mais en parlant de classes sociales, de fellahs et d’effendis, comment l’instauration d’un foyer juif bénéficierait aux uns et aux autres. Herzl, dans son roman uchronique Altneuland, incarne ainsi son sionisme dans le libéralisme du politicien Litwak, et son dévoiement dans le radicalisme de son adversaire le rabbin Geyer, qui prévoit subordination et expulsion des Arabes. Toujours est-il que l’organisation sioniste finit par abandonner son prisme binational, pour les raisons évoquées plus haut, les révoltes arabes, et du fait de l’intensification de la «question juive» en Europe, c’est-à-dire des mesures antijuives en Allemagne nazie, qui ont toutes deux fortifiées le sentiment ethno-national et l’urgence d’une souveraineté majoritaire.

À partir de cet abandon de l’idée binationale, écrit Rodinson, les dirigeants sionistes ne se distinguèrent plus des révisionnistes que par leur méthode (p.203) et ce genre de culpabilité par association fonctionne dans les deux sens: sur les révisionnistes, à qui il faisait au moins crédit de leur réalisme, rejaillit le colonialisme de l’organisation sioniste, et sur l’organisation sioniste rejaillit le radicalisme des révisionnistes, mais sur un mode timoré ou lâche.

Le Yishouv et la partition

Rodinson poursuit l’histoire du Yishouv et de l’établissement d’Israël de manière roborative, mais sans toujours étayer la pertinence du prisme colonial. Il note, pour démentir l’idée d’une auto-émancipation juive décoloniale, que «la Palestine ne fut jamais considérée dans le monde arabe comme une guerre de libération menée par des révolutionnaires juifs antibritanniques, et donc anticolonialistes, contre des féodaux jouisseurs poussant devant eux des paysans rétifs ou abrutis» (p.207), mais du reste, les sionistes non plus, à l’exception du Lehi, n’ont pas considéré l’Empire britannique comme le joug qu’il fallait combattre mais comme le souverain avec lequel il fallait composer pour (r)établir un foyer national juif sur les sites de son ancienne grandeur, dirait De Gaulle.

Après le plan de partition en 1947, les États-majors arabes, avance Rodinson (p.211), escomptaient une défaite juive qui aboutirait à un partage qui leur serait plus favorable, ce qui détonne avec le récit mythique de la guerre d’indépendance d’un Goliath poussé par les empires européens et les États-Unis contre un David palestinien. Il ajoute, deux pages plus loin, que «dans l’ensemble et sans entrer dans le détail inextricable […], il est clair que le déroulement de la guerre ne fit rien pour enlever aux Arabes l’idée qu’ils avaient en face d’eux une puissante colonie soutenue par l’ensemble des nations européo-américaines» (p.213) et l’on peine à comprendre comment la logique de cette idée, puisqu’il la réfute pour 1947. Du reste, les armées arabes étaient fournies en armes par l’Empire britannique, tandis que le Yishouv obtint les siennes de Tchécoslovaquie en dépit de l’embargo. Et parler en terme d’appui d’une métropole revient à oublier le Livre Blanc de 1939 qui restreignait drastiquement l’immigration juive: «For the multitudes who desperately sought entry into Palestine prior to independence, this characterization of Jewish power would have appeared as a cruel joke», écrit Ilan Troen dans «De-Judaizing the Homeland», paru dans la revue Israel Affairs en septembre 2007.

Distorsions et accusations sans fondement

Rodinson rapporte un dialogue entre Golda Meir – qu’il nomme Golda Myerson, parce qu’elle s’appelait effectivement ainsi en 1946, mais peut-être aussi par persiflage, pour rappeler son origine européenne et omettre sa volonté d’israéliser, d’indigénéiser son nom — et la commission anglo-américaine:

«— Si les Juifs en tant que minorité jouissaient des mêmes privilèges que vous promettez aux Arabes en tant que minorité, vous estimeriez-vous satisfaits?

— Non, car il faut qu’il y ait un endroit au monde où les Juifs ne soient pas une minorité.» (p.216)

Rodinson commente ainsi ce dialogue: l’Autre palestinien n’avait pas le devoir moral de s’incliner et de ne pas résister. Cela semble aller de soi, Ben Gourion et Jabotinsky l’affirment aussi, mais c’est sans rapport avec ce que dit là Golda Meir. Et il allait de soi aussi pour l’ensemble du spectre politique sioniste que les Arabes resteraient dans l’État juif, sans expulsion ni subordination des droits, ce que Rodinson ne relève pas. Mais comme souvent avec les affirmations trop évidentes (pas de devoir moral de ne pas s’incliner), il y a une part de raillerie phatique: «Quitte à être classé dans les schizophrènes par Eliane Amado Levy Valensi, le fait d’être juif ne me contraint pas à employer deux poids, deux mesures. […] Une telle conviction de l’impeccabilité de son groupe ethnique est un phénomène fréquent dans l’histoire de l’humanité, on appelle ça le racisme», écrit-il à la page suivante, trop fier de ne pas préférer l’intérêt des siens à celui de la partie adverse. C’est une rhétorique perverse typique, qui cherche à sentir le soufre, et qui travestit l’affirmation politique de l’autre (vouloir être une majorité) pour lui infliger une double accusation: les Juifs voient des antisémites partout (ce que ne dit pas Meir) et cette conception du monde est un racisme, un panekhthrisme (on verra ce mot plus loin).

Jérusalem mais «ni juif ni grec»

Rodinson rejette les prétentions juives au retour à Sion, au sionisme comme rapatriement, parce que les Juifs, affirme-t-il, ont été largement prosélytes et n’ont plus de rapport avec les indigènes. L’argument est assez fallacieux, puisqu’il ne démontre nullement l’ampleur des conversions, et que les convertis disent aussi L’an prochain à Jérusalem, pleurent aussi la destruction du Temple et l’exil, et se naturalisent quand ils se convertissent, à l’instar de Ruth. Rodinson de répondre que «c’est faire des préoccupations intimes d’un sujet une loi pour l’autre» (p.219). Il ne l’invoque pas, mais attaquons-nous tout de même à une réfutation courante de l’importance de L’an prochain à Jérusalem. Cette prétention n’aurait aucune légitimité puisque les trois religions monothéistes placent Jérusalem au centre de leur théologie. Or d’une part, Jérusalem ne revêt pas la même importance pour les trois religions, d’autre part Jérusalem n’est importante pour le christianisme et l’islam précisément que parce qu’elle est importante pour le judaïsme, et enfin le christianisme et l’islam sont doctrinalement universalistes et prétendent dépasser la judéité, notamment par l’affirmation paulienne du «ni juif ni grec».

Rodinson rejette la prétention juive à l’aide d’un raisonnement par l’absurde additionnel, en contradiction avec le précédent: il serait absurde de réclamer un antique royaume de David, cela légitimerait une prétention arabe sur Al Andalus ou celte sur l’Angleterre.

Foyer versus expansion

Puis il étaye d’autres caractéristiques du colonialisme, ou plutôt contredit des démentis: l’absence d’exploitation, argument avancé par l’UEJF en 1964 (cité p.160), ne signifierait rien selon Rodinson; cela pourrait même caractériser un colonialisme de peuplement. (Certains antisionistes avancent un argument «pile je gagne, face tu perds»: inclure les Arabes dans les kibboutzim de la Histadrut signifie exploitation; les exclure, racisme.) Les territoires n’ont certes pas été conquis mais acquis, reconnaît-il, mais des transactions légales peuvent avoir cours dans le système colonial, où l’acquéreur jouit d’une position privilégiée (p.227). Il n’y a certes pas de volonté de dominer l’ethnie arabe mais une volonté nette de dominer le territoire (p.230).

Il est toutefois dommage de ne pas caractériser alors le fait colonial israélien comme de peuplement, d’utiliser le concept trop englobant de colonial tout court, assimilé aux colonialismes d’exploitation. Et de ne pas dire ce qui distingue ce colonialisme de peuplement des autres: pas de métropole, pas de soldats, pas de missionnaires prosélytes (arguments avancés par l’UEJF cités plus haut). Paradoxalement pour un colonialisme, le sionisme avait précisément vocation de créer un centre pour les diasporas juives (logiques et du sionisme culturel et de l’État-gardien) et non l’inverse, le peuplement par une diaspora qui peut certes s’émanciper de son centre, comme aux États-Unis, mais qui a déjà un centre, une métropole. «It’s like the claim of appetite v. the claim of starvation», dira Jabotinsky à la Chambre des Lords (audition citée plus haut), c’est-à-dire l’expansion versus l’établissement d’un premier foyer autonome. Il est inutile là d’enfoncer une porte ouverte: les Juifs s’établissant dans le Yishouv puis dans l’État d’Israël appartenaient à une minorité persécutée presque partout où ils vivaient et étaient pour l’essentiel des réfugiés. Un exemple éloquent: le père du troisième Premier Ministre d’Israël Lévi Eshkol était resté en Ukraine et périt dans un pogrom. L’exception notable était les États-Unis et l’Europe occidentale, d’où peu d’olim migrèrent, mais où là aussi la citoyenneté des Juifs était remise en cause par des campagnes de presse; l’affaire Dreyfus, le regain de l’antisémitisme dans le pays qui a émancipé le premier les Juifs ont été l’événement déclencheur du sionisme politique chez Herzl.

Une conclusion peu honnête

Arrivé à sa conclusion, Rodinson est clair quoiqu’un peu trop court. Il reconnaît aux Juifs israéliens le droit de continuer à former une communauté nationale sur la terre qu’ils ont acquise de cette façon (p.232), car cela est en dehors du problème analytique qu’il soulève. Il admet que le parallèle avec la décolonisation algérienne ne peut fonctionner, non pas parce que ces deux faits coloniaux diffèrent fondamentalement, mais parce que les Pieds-noirs montrèrent leur incapacité de s’adapter à la souveraineté algérienne. Cependant, pour que ce diagnostic soit sans conséquence pour la souveraineté juive, c’est-à-dire pour que les Palestiniens reconnaissent l’autonomie juive, il faut, insiste Rodinson, sortir du processus colonial et négocier des concessions. Les diverses parties en jeu peuvent bien afficher un maximalisme, après un processus de concessions, elles reconnaîtront la légitimité l’une de l’autre, telle l’Irlande qui a fini par reconnaître l’amputation d’Ulster (p.235). «Le maximum qu’on peut demander d’eux [les Arabes] est de se résigner à une situation désagréable et qu’en se résignant ils tirent parti de leur résignation» (p.239), c’est-à-dire en obtenant des compensations d’Israël, mais certainement pas qu’ils applaudissent leurs conquérants.

Rodinson manque toutefois de franchise. Il esquisse ce qui serait de toute évidence de mauvaises conclusions à son analyse: rejet à la mer, stigmatisation, etc., mais il ne les rejette qu’avec circonvolution: «Ma démonstration n’implique pas nécessairement des conclusions de ce genre» (p.234). Et s’il ne condamne pas moralement le fait colonial, c’est pour ne pas condamner en retour la lutte armée des colonisés (p.237).

Les limites de l’analogie coloniale

Une analogie qui a ses raisons et ses biais…

Certains aspects du diagnostic de Rodinson sont étayés par les éléments qu’apportent par exemple Arnon Degani, chercheur à l’université hébraïque de Jérusalem, dans son essai Zionism’s Flipside: A Reconsideration of Settler-Colonialism in Israel/Palestine ou Ilan Troen déjà cité. Le mot colonisation ne semblait nullement chargé pendant le Yishouv. Le mot est présent dans de nombreux discours et écrits d’Herzl et d’autres dirigeants sionistes. On le retrouve dans des brochures de La Terre retrouvée, la revue du KKL en France (Keren Kayemeth LeIsraël, Fonds national juif): c’est le nom donné à la PICA (Palestine Jewish Colonization Association) ou encore à laJüdische Kolonialbank. Pinsker écrit même, après la première occurrence du mot auto-émancipation dans son pamphlet du même titre, qu’il faut viser «l’auto-émancipation du peuple juif comme nation, par la création d’une communauté coloniale juive, destinée à devenir un jour notre patrie, inaliénable, inviolable – notre patrie à nous». En outre, bien que les «colons» juifs fussent sans métropole, ils ne furent pas tout à fait autonomes et dépendaient des ressources de la diaspora juive. Joseph Fisher, dans la brochure Un peuple renaît éditée par le KKL, note ainsi en 1938 que 80 à 90% des ressources du KKL, de la PICA, de la Jewish Agency, du Keren Hayesod et des diverses organisations œuvrant à l’établissement d’un foyer national juif, c’est-à-dire l’achat et la parcellisation de terres, provenaient de dons de mécènes juifs, et seulement 10 à 20% des ressources dégagées par les olim du Yishouv. Le Yishouv a également pu bénéficier de la tutelle des empires coloniaux; ainsi, le comité français des amis du sionisme était placé sous le haut patronage du président Gaston Doumergue. Dans son audition à la Chambre des Lords, Jabotinsky assume même la méthode coloniale en lançant aux parlementaires qu’ils connaissent bien les difficultés stratégiques posées par la colonisation, et que le Yishouv doit pouvoir se doter d’un régiment comme les colons britanniques. Ainsi, en termes de moyens matériels, l’analogie avec le colonialisme européen peut être pertinente.

… et ses biais

Arnon Degani fournit de nombreux éléments qui attestent d’un colonialisme de peuplement, en prenant bien soin de distinguer celui-ci d’un colonialisme d’exploitation: le seul point commun est que les colons bénéficient de la situation coloniale, ce qu’occulte le mot trop englobant de colonialisme tout court, qui emporte qu’on le veuille ou non une acception d’exploitation. Pour Jabotinsky, l’installation en Palestine était bien une colonisation: on ne pouvait pas se prévaloir du bon vouloir des populations locales et cela devait susciter une réluctance (pour ne pas utiliser le mot trop chargé en français de résistance). Mais les Juifs n’étaient pas pour autant des étrangers, ni ne se considéraient comme des étrangers; ils se percevaient comme d’autres indigènes. Certains parlèrent même de deux branches sœurs d’une même souche sémitique, rappelle Ilan Troen. Même Jabotinsky utilisait le terme de colonisation, comme les organisations juives, de façon neutre, pour désigner l’installation d’une population et non une entreprise de domination impériale ou coloniale.

Israël ne procède pas d’un colonialisme d’exploitation, situation dans laquelle le premier bénéficiaire est la métropole, mais d’un colonialisme de peuplement qui allait à l’inverse du l’inverse du paradigme classique, puisque les Juifs avaient vocation à s’indigénéiser à la terre, à abandonner leur culture européenne d’emprunt pour y restaurer une culture juive indigène: on le voit dans les patronymes, dans la langue, dans la mentalité sabra, etc. Du reste, la majorité des Juifs israéliens ne sont pas d’origine européenne mais mizrahi, et ceux d’origine européenne viennent en grande partie des marges de l’Europe, de l’empire russe et de l’est de l’empire austro-hongrois. Ne parler que d’Europe est une déformation fallacieuse dont tire parti le discours antisioniste. Troen écrit dans son article déjà cité qu’il s’agissait d’un projet de «reconstitution», par un rejet délibéré du passé européen, un processus de «dégaluthisation», pour retrouver la grandeur et la normalité d’avant l’exil. Il ne s’agit pas là d’une aspiration messianique, mais d’une rébellion contre la condition minorée qu’a imposée l’exil, et surtout contre la résignation à cette condition minorée. L’historienne Anita Shapira consacre un long chapitre à cet ethos adverse à la diaspora dans le Yishouv dans son ouvrage Israel, a history, que l’on retrouve dans les poèmes de Shimonovich, Tschernichovsky, Greenberg, ou Hameiri ou dans la prose de Brenner ou Katznelson, qui pouvait parfois aboutir à un certain mépris vis-à-vis des Juifs de diaspora, leurs propres parents. Ainsi, les villes d’Israël se nommèrent d’après leurs noms antiques rétablis, comme Ashkelon, conquis pendant la guerre d’indépendance, ou Rehovot, et non d’après les villes d’origine des olim; il n’y a pas en Israël de Białystok Hadash comme il y eut des New York ou New England en Amérique du Nord. Conscients de cette re-judaïsation, les antisionistes adoptent alors, analyse Troen, des discours niant et l’origine judéenne des Juifs et la présence juive antique, d’où l’insistance sur les conversions khazares et donc l’inexistence et l’inauthenticité du peuple juif, la négation des lieux saints juifs, par exemple dans les résolutions de décembre 2015 et avril 2016 sur la «Palestine occupée» portée à l’Unesco par une coalition de pays arabes.

Une colonie de peuplement atypique

Mais comme dans d’autres colonialismes de peuplement, le colon peut à la fois chercher un appui de l’empire et développer un ethos d’aversion à l’empire, comme cela a été le cas aux États-Unis. Cela n’est pas un gage d’innocence. Les settlers veulent faire sans la population locale, réduire leur poids démographique par l’immigration de nouveaux colons (c’est le cas d’Israël, en sus de la Nakba), réaliser un ethnocide assimilateur comme en Australie, ou un génocide comme en Amérique du Nord, plutôt que d’exploiter la population locale dans un régime d’inégalité stricte.

Pour sa part, Israël a bien eu une volonté, non pas d’exclusivité ethnique mais de majorité démographique, et n’a pas planifié la guerre d’indépendance comme moyen d’y parvenir. Israël a bénéficié de la Nakba et en a eu parfaitement conscience, pour asseoir la majorité démographique juive, mais la gêne israélienne quant à la Nakba tient à ce que celle-ci n’a pas été assumée, planifiée, mais déléguée pour l’essentiel à des brigades de francs-tireurs, le Lehi et l’Irgun, en détournant le regard de leurs violences et sans trop réellement espérer quoi que ce soit. Il est vrai que l’opération Dani, l’expulsion délibérée de 50 à 70 000 Palestiniens lors de la conquête de Lydda et Ramle, a été conduite par le Palmach, plus central. Mais l’état de majorité (indispensable à l’auto-émancipation) devait être achevé sans violence, par afflux migratoires ou dans le cadre d’un échange de population, concerté et garanti par le droit international, entre les États juif et arabe, ce qui était l’objet de la commission Peel. La Nakba a fait d’Israël un État comme les autres, dont l’établissement s’est fait dans la violence, comme en Europe de l’Est ou dans les Balkans, plutôt qu’une pure création du droit international comme l’espéraient la majorité des courants sionistes. Il semblait dès lors que le déplacement ou rapatriement de populations pour permettre l’établissement de nations homogènes et la sécurité des minorités était la solution la plus juste au problème des nationalités, comme c’était le cas au même moment lors de la partition de l’Inde et du Pakistan.

Israël se distingue donc des autres colonialismes de peuplement: c’est le moins typique des colonialismes, selon l’expression d’Ernest Gellner, du fait de l’absence de politiques d’assimilation; du fait qu’il naquit de l’enjeu existentiel de la survie d’une population menacée de génocide; du fait de la présence antérieure de Juifs: les olim trouvaient là des coreligionnaires avec qui ils partageaient un même statut personnel et une communauté de destin politique. Ils eurent à cœur de s’indigénéiser, et se conçurent, cas quasiment unique avec le Libéria et la Sierra Léone, comme un nationalisme de rapatriement, de restauration.

Un colonialisme classique: la colonisation de la Cisjordanie et de Gaza

À partir de 1967, en revanche, et à mesure que la colonisation de la Cisjordanie et de Gaza, jusqu’en 2005, s’est intensifiée, Israël a cette fois eu une stratégie de colonialisme de nature impériale. Arnon Degani utilise pour cela le terme renversé de colonial-settler pour parler des colons de Judée-Samarie. Occupation, contrôle du territoire, exploitation de la main-d’œuvre des territoires occupés, implantations strictement séparées, et surtout inégalité de droits. Le Yishouv avait vocation à créer une souveraineté juive inédite, la colonisation des territoires occupés à étendre la souveraineté juive, depuis une métropole alors établie, avec une inégalité de droits entre Juifs et Palestiniens, et en outre sans velléité d’indépendance, d’autonomisation des colonies de sa métropole.

Cette colonisation de la Cisjordanie s’est paradoxalement tenue parallèlement à une politique de compensation, que Rodinson appelait de ses vœux en 1967 vis-à-vis des Arabes israéliens. En effet, après l’indépendance, une subordinate integration eut progressivement lieu vis-à-vis de la minorité arabe d’Israël. La loi martiale a d’abord été appliquée, puis a été levée. En 1966, l’arabe fut reconnu comme langue co-officielle, et il s’est peu à peu forgé une identité israélienne dépassant celle du seul leum juif et intégrant les Arabes israéliens dans une identité civique commune, sans que cela se fasse simplement ou confortablement. C’est en revendiquant cette citoyenneté que les citoyens arabes ont pu dénoncer les inégalités dont ils étaient victimes et réclamer une égalité réelle, en termes d’intégration sociale, de services publics, etc. Une telle intégration n’aurait pu avoir lieu ni un dans un processus colonial se poursuivant encore, ni dans un ethno-nationalisme strict.

Arnon Degani, dans le papier précédemment cité, note que pendant les années d’Oslo la stratégie avec les territoires occupés avait été ambivalente. Elle présentait à la fois des signes de dépérissement du settler colonialism – en veillant à intégrer les indigènes, en cherchant à égaliser les droits des Palestiniens des Territoires avec les citoyens d’Israël (tout en repoussant l’égalité complète sine die), en leur accordant la possibilité de plaider devant la Cour suprême et des caractéristiques d’un maintien du colonialisme d’exploitation, dont la dynamique de sortie aurait été une décolonisation par le retrait (qui aurait pu être un démantèlement de colonies, un échange de territoires). C’est le colonialisme d’exploitation qui a pris le dessus avec l’échec d’Oslo puis la deuxième Intifada, et cette fois sans dynamique de sortie: accélération, extension et approfondissement de la colonisation, hiérarchisation stricte des droits entre israéliens des colonies et Palestiniens (voir notamment le dossier de K consacré à l’apartheid). Et cela a eu pour conséquence, au sein même d’Israël, d’enrayer la dynamique d’intégration des Arabes israéliens, que l’on nomme plutôt «Palestiniens d’Israël» depuis, ce qui a culminé avec la régression du statut de la langue arabe dans la Loi fondamentale État-nation (8).

Défaire les confusions sans embellir l’histoire ni la criminaliser

Israël, fait colonial?, publié à la veille de la guerre des Six-Jours, porte strictement sur Israël en-deçà de la ligne verte. Il est donc impossible de confondre les diagnostics portant sur Israël et ceux qui concernent aujourd’hui les colonies et les Territoires occupés. L’analyse de Rodinson est sérieuse, mais elle n’est pas sans défaut. Elle caractérise de manière parfois confuse le colonialisme du Yishouv, en mélangeant différents types de colonialisme. On peut lui opposer que le prisme d’analyse pertinent pour caractériser la fondation d’Israël est fourni par la notion de colonialisme de peuplement, comme le démontre Arnon Degani. Même si c’est un colonialisme de peuplement très particulier, ce mot ne devrait pas être infâmant, ni côté antisioniste, qui y voit une charge pour criminaliser et rêver d’éradiquer Israël, ni côté sioniste, qui esquive la question, la charge du mot étant par trop gênante. Pas infâmant ne veut pas dire non plus anodin: l’établissement d’Israël ne s’est pas fait sans violence, expulsions et déplacements de populations, à l’instar de la plupart des nations nées aux XIXe et XXe siècles, sans que ces dernières soient qualifiées des coloniales ou décoloniales.

Une fois que l’on a dit cela, que faut-il faire aujourd’hui? Rodinson écrit que son diagnostic ne doit ni délégitimer l’État d’Israël qui existe désormais, ni le stigmatiser à jamais. Mais la plupart de ses lecteurs, s’arrêtant au seul titre de l’article, sautent à pieds joints dans la criminalisation d’Israël. Troen note un biais similaire dans le contexte anglo-saxon: «In the world described by Fieldhouse, where empires establish colonies, Zionism plays no role in his comprehensive account of European colonial expansion. Nevertheless, contemporary critics of Zionism, who claim it is an outrageous and vexing form of colonialism, consistently base their analysis on Fieldhouse.»

Hors des cercles d’historiens qui ont conscience de ses sens passés, l’adjectif «colonial» vaut comme une disqualification et la négation d’un droit à l’existence. L’usage des mots «occupants» et «colons» pour désigner les Israéliens, qui va jusqu’à inspirer la vandalisation des tracts de solidarité avec les otages israéliens du Hamas, adultes comme enfants, a tous les traits d’une idéologie d’éradication.

Le fait colonial israélien est alors un péché originel. Les Juifs ne peuvent être des indigènes en Israël, et puisqu’ils ne le sont nulle part ailleurs, et que l’indigénéité seule fonde la légitimité comme nation, les Juifs ne peuvent être que des parias ou s’assimiler. (Cela ne pose d’ailleurs aucun problème à Rodinson qui ne comprend pas que les Juifs, «fossiles» selon le mot de Toynbee, existent encore, qu’ils refusent l’assimilation.)

Une étrange minoration de l’antisémitisme

Il faut revenir pour finir à l’ensemble de l’ouvrage de Rodinson, car il éclaire à bien des égards son diagnostic sur le fait colonial. Rodinson conclut son recueil par un long article sur l’antisémitisme: «Antisémitisme éternel ou judéophobies multiples?»Il y écrit des choses justes; y conteste l’exceptionnalité de l’antisémitisme pour récuser les discours édifiants sur l’exceptionnalité des Juifs; y traite des risques entraînés par les effets de l’antisémitisme sur la judéïté: une identité réduite à un narcissisme victimaire du moral high ground.

Mais, hormis ces quelques intuitions qui peuvent intéresser le lecteur juif, son article est essentiellement une négation de la réalité de l’antisémitisme et de la radicalité qui lui a été propre dans ses formes extrêmes en devenant génocidaire. Il procède à une réduction pure et simple de l’identité juive à ce narcissisme de victime de l’antisémitisme, et enfin, il fait preuve d’une incapacité profonde à considérer l’assimilation comme autre chose que quelque chose de souhaitable, naturel, inéluctable, qu’il serait réactionnaire de brimer. Dit autrement, ce n’est pas un avertissement fait aux Juifs pour qu’ils ne s’enferment pas dans une identité narcissique: il décrète que l’identité juive ne peut être que narcissisme — et effectivement, si elle n’est que cela, à quoi bon la conserver?

Son propos est d’abord profondément déséquilibré. Pour parler de l’antisémitisme dans le temps long, il écrit des pages et des pages sur les xénophobies réciproques entre Juda, Israël, les deux royaumes concurrents, et Moab, et escamote la Shoah, «le grand massacre de 1941-1945», en à peine trois lignes, simple aboutissement de la longue spécialisation d’un peuple-classe et de la réaction que cela suscitait (p.282), sans s’appesantir davantage. Le paroxysme de l’horreur dans l’Histoire semble être, selon lui, celle exercée par le royaume juif de Dhu Nowas contre les chrétiens au VIe siècle (p.323), et «ne parlons pas de l’État d’Israël aujourd’hui» ajoute-t-il immédiatement.

Il écrit par ailleurs que les préjugés sur les Juifs comme ethnie ne sont pas foncièrement différents des préjugés sur les Suisses et les Écossais et que les préjugés sur les juifs comme religion relèvent de la «polémique idéologique». «À moins que la motivation de la polémique antireligieuse ne soit qu’un masque», précise-t-il (p.288), mais il tempère aussitôt: «Mais ce n’est pas toujours le cas». Cette minoration frauduleuse de l’antisémitisme donne à penser que lorsqu’il a titré son article «mythe de l’antisémitisme éternel», il s’est retenu, par timidité, de titrer mythe de l’antisémitisme.

Dans cette entreprise, il minore l’hostilité arabe à Israël comme étant de même nature que le chauvinisme anti-allemand en 1914-1918. Son propos s’embrouille lorsqu’il vante les polémiques des Juifs antisionistes tels que Romain Rolland contre les excès de ce même chauvinisme français et les présente comme une réaction salutaire, donc, à quelque chose qui ne mérite pas grand cas quand il est porté par les Arabes. Le sens de l’hostilité à l’égard des Juifs se trouve ainsi désamorcé. Et quand il admet un antisémitisme arabe, il lui trouve une origine tout européenne et un catalyseur sioniste: l’antisémitisme arabe est «encouragé» par les sionistes, qui y verraient un moyen de s’arroger la représentation de tous les Juifs. Évidemment, les antisémites utilisent les préjugés contre les Juifs (et des préjugés plutôt justes) pour les transformer en fautes, concède-t-il p.307.

Le sens ultime de l’opération: la victime, coupable d’être une victime…

Mais le pire est à venir. Parler de l’antisémitisme, un problème secondaire, détourne du vrai racisme, le particularisme juif. La conjonction entre particularisme et message universel du judaïsme antique est un «péché contre l’ordre cosmique» (p.298), ce qui condamne tout à fait le judaïsme. En effet, «l’hostilité des autres acquit très tôt chez les Juifs la dimension d’un panekhthrisme cosmique cadré par une idéologie religieuse» (p.298). Panekhthrisme est un néologisme forgé par Rodinson pour désigner une vision du monde dans laquelle l’autre (c’est-à-dire tous les autres) est un ennemi. Pour s’en justifier, c’est-à-dire pour justifier la faillite morale des Juifs, dès les temps bibliques, Rodinson invoque les prophètes (p.299), plus durs à l’égard des Juifs — ou des Bnei Israel — que les pauvres «antisémites» d’aujourd’hui. (Les guillemets sont ici de Rodinson.) La croyance qu’ont les Juifs en un antisémitisme éternel est un panekhthrisme, écrit-il, c’est-à-dire une conception raciste du monde. Or, ajoute-t-il, le seul fondement pour une judéité non religieuse, qui n’a selon Rodinson aucune base objective, est la nuque raide face à l’antisémitisme, et cette nuque raide est un panekhthrisme. Et la religion elle-même étant évanescente, prédit-il, c’est en fait le seul fondement à la judéité tout court. Cette croyance en une hostilité universelle permet de prolonger la mentalité narcissique inhérente à la judéité, elle ne semble même être faite que pour ça. Ergo, la judéité est raciste. Elle est une création artificielle — qui aurait dû disparaître de sa belle mort — et tous les efforts pour la maintenir sont au mieux pathologiques, au pire haineux et dangereux (oppression des Palestiniens couverte par le moral high ground de ceux qui s’évertuent à être juifs-victimes-maximales).

Il ajoute que le philosémitisme de l’Europe après Auschwitz n’est qu’un appétit de dévouement pour la «victime maximale». L’antisémitisme musulman ne serait qu’un alibi pour les propagandistes acharnés à faire coïncider antisionisme et antisémitisme et le reproche fondamental fait aux Palestiniens serait en fait de s’attaquer à un tabou, celui de montrer la «victime maximale» faire subir une oppression à un autre peuple (p. 320). Avec un certain sens du paradoxe, il écrit que le mythe de la culpabilité totale des Juifs s’est mué en un mythe de l’innocence totale: l’antisémitisme ne devient un problème fondamental que lorsqu’il se mue en un philosémitisme, véritable danger.

Il dépeint toute la pensée juive comme un narcissisme essentialisant et radotant la supériorité morale juive. L’accusation est adressée à Albert Memmi (p.336), dont le cœur de l’œuvre consiste précisément à abolir l’idée de supériorité morale juive, à en faire quelque chose de purement extrinsèque, issu de la situation minorée

Rodinson ne veut plus être juif: il se présente lui-même comme d’origine juive, mais ne s’exprimant pas comme juif — il avait ainsi insisté pour que son article des «Temps modernes» ne soit ni dans la section arabe, ni dans la section juive, mais en avant-propos de ce gros volume, en position de juge et d’arbitre — et dénué de tout judéo-centrisme (cela, on peine à y croire). Ce faisant, il décrète l’assimilation comme unique issue au problème juif: tout frein à l’assimilation n’aurait d’autre base objective qu’une mentalité narcissique et une haine du monde entier.

Pour tout dire, la lecture de Rodinson doit servir d’avertissement: ses suggestions sur la judéité et sur le particularisme juif peuvent séduire, mais leur expression claire et condensée par lui-même montre en quoi elles sont détestables. Les lire chez lui devrait nous en prémunir.

NOTES

1. Simon Sebag Montefiore, «The Decolonization Narrative Is Dangerous and False», The Atlantic, 27 octobre 2023.

2. Ce texte sur le conflit israélo-arabe a été publié initialement dans la revue Les Temps modernes n° 253bis daté de juillet 1967 et mis sous presse à la veille de la guerre des Six-Jours, puis dans le volume Peuple juif ou problème juif ? édité chez François Maspero.

3. Voir «Du bon usage de la véhémence», note de lecture d’Un peuple de trop sur la terre? https://alexandrejourno.substack.com/p/du-bon-usage-de-la-vehemence

4. C’est sans doute le paradoxe des petites différences: ce qui suscite la plus grande véhémence est précisément ce qui nous ressemble sans être identique.

5. Abraham Léon, La conception matérialiste de la question juive, éditions EDI, 1968.

6. À propos de la Révolution palestinienne et les Juifs, Fatah, Éditions de Minuit, 1970, réédité en 2021 par Libertalia et préfacé par Alain Gresh.

7. Vladimir Zeev Jabotinsky, Evidence submitted to the Palestine Royal Commission, House of Lords, London, 11 février 1937.

8. Voir ici. On pourrait toutefois nuancer cela, les Palestiniens d’Israël, votant traditionnellement peu, ont ces dernières années exercé un rôle structurant dans la politique parlementaire, avec l’émergence de la Meshutefet ou bien l’appui de Mansour Abbas au précédent gouvernement.

One response

[…] [LIRE LA SUITE] […]