Une étrange opinion semble aujourd’hui envahir le débat public français. Une opinion montante, peut-être même déjà dominante, qui affaiblit les principes laïques sans fournir pour autant le moindre point d’appui à l’indispensable lutte contre le fanatisme.

Par Jean-Yves Pranchère

Une étrange opinion semble aujourd’hui envahir le débat public français : pour « lutter contre l’islamisme », pour empêcher que se renouvellent les massacres qui ont endeuillé l’atroce année 2015, il ne conviendrait pas de relever le drapeau de la justice sociale et de militer pour des politiques d’intégration et d’éducation destinées à mettre fin aux ségrégations et aux discriminations ; il ne conviendrait pas de réviser nos rapports avec les acteurs économiques qui financent le djihadisme et de lutter pour que la liberté de conscience soit respectée dans les pays qui la nient par des lois interdisant l’athéisme, l’apostasie ou la nudité des têtes féminines ; mais il conviendrait de stigmatiser, en France, les femmes voilées et de faire peser sur elles un opprobre national en déclarant leur voile « non souhaitable » ou en ne les tolérant, même quand elles sont Françaises, que comme appartenant à la « non-France »[1].

Et, pour défendre la laïcité, il conviendrait, non de tenir à la loi de 1905 et à son architecture contraignante, mais d’en refuser les conséquences qui nous déplaisent, et de tordre l’interprétation de la loi, sans souci de cohérence, en fonction des circonstances et des publics auxquels on l’applique.

Parce que cette opinion montante, peut-être même déjà dominante, constitue une véritable dérive, qui affaiblit les principes laïques sans fournir pour autant le moindre point d’appui à l’indispensable lutte contre le fanatisme (lutte qui se joue sur d’autres terrains, aussi bien sociaux que diplomatiques, sécuritaires et militaires), il nous semble nécessaire de rappeler quelques principes qui sont en train de disparaître dans le climat présent, où la pensée rationnelle est asphyxiée sous la virulence des réseaux sociaux et la course au buzz de certains médias.

[1] On aura reconnu ici des propos dont l’un a été tenu par le ministre de l’éducation nationale et l’autre par un académicien très présent dans les grands médias. Voir pour le fond Alain Policar, « De l’ethos de la laïcité. Réponse à Souâd Ayala », 13 novembre 2019.

Le tourbillon des surenchères

Les passions démesurées qu’enflamment un burkini à Grenoble font un contraste obscène avec l’indifférence dont sont recouverts des crimes contemporains.

Nous assistons depuis la rentrée à un étonnant (et inquiétant) phénomène autour de la laïcité — un phénomène qui n’est pas nouveau, mais s’accélère et s’aggrave : les débats s’enchaînent, s’enveniment, s’emballent ; et cependant ils piétinent, ils se déroulent dans un incroyable vide de propositions ; surtout, ils prennent occasion de sujets de plus en plus mineurs et de plus en plus secondaires quant aux grands objets sociaux ou géopolitiques. Les passions démesurées qu’enflamme un burkini à Grenoble font un contraste obscène, véritable symbole d’indécence, avec l’indifférence dont sont recouverts les crimes de Bachar el-Assad ou la persécution des Ouïghours.

Ces gesticulations seraient pathétiques si elles n’étaient aussi des mises en scène de la haine. Mais il convient ici, avant de poursuivre, de ne permettre aucun malentendu.

Il ne s’agit pas de mettre sur le même plan, d’un côté, des actions terroristes accordées à une idéologie et, de l’autre, des violences verbales qui contredisent les idées républicaines dont elles croient s’autoriser. Il faut dire clairement que la notion de « radicalisation laïque » n’a aucun sens — ne serait-ce que parce que l’interprétation nationaliste de la laïcité qui se déploie aujourd’hui n’est pas une « radicalisation », mais bien un dévoiement.

Il est hors de question de relativiser le danger de la terreur djihadiste. Il est hors de question de ne pas prendre la mesure du climat d’hostilité à l’égalité républicaine et à l’universalité des droits de l’homme que suscitent, sans appeler forcément à la violence, la prédication salafiste ou l’activisme inspiré des Frères musulmans, qui falsifie la signification de la démocratie pour en usurper le langage. Il est nécessaire de dénoncer les attitudes de complaisance à leur égard que nourrit un « antisionisme » qui n’est le plus souvent, hors des milieux anarchistes, qu’un masque de l’antisémitisme — car refuser aux seuls juifs le droit à un État qu’on accorde aux autres nations est généralement un indice d’antisémitisme. Et il est nécessaire de mener une critique sans concession d’une production intellectuelle confuse qui mêle, à la nécessaire critique des impensés de l’héritage colonial, des thématiques identitaires qui reprennent sans s’en rendre compte les thèses classiques du nationalisme et de l’anticapitalisme de la « révolution conservatrice » allemande des années 1920[2].

[2] Citons ici deux études critiques qu’on ne pourra en aucun cas soupçonner d’une hostilité de principe à toute pensée postcoloniale : Philippe Corcuff, « Indigènes de la République, pluralité des dominations et convergences des mouvements sociaux » (juillet 2015), et Jean Vogel, « Le racket de l’amour révolutionnaire – Houria Bouteldja, le PIR et l’impasse de l’antiracisme raciste » (août 2016).

Mais on ne doit pas oublier non plus quel est le piège tendu par la stratégie de Daech. Cette stratégie consiste précisément à susciter dans la population une haine des musulmans telle qu’elle susciterait un climat discriminatoire et viendrait légitimer l’idée que l’intégration républicaine est un leurre, un mensonge auquel il faudrait opposer une sécession.

Au vu de ce piège, les simulations verbales de guerre civile auxquelles se livrent de prétendus « laïques » — qui ne s’intéressent à la laïcité que lorsque l’islam est en cause et semblent croire que l’action républicaine consiste à mener sur les réseaux sociaux des chasses en meute contre celles et ceux qui ont le malheur d’avoir le moindre désaccord avec eux — témoignent d’une stupéfiante irresponsabilité politique. Non seulement ils donnent à leur supposée défense de la « liberté des femmes » d’étranges accents masculinistes et misogynes, mais ils discréditent le combat laïque par la façon dont ils le rendent solidaire d’une pratique du « deux poids deux mesures » dont personne n’est dupe, et qui ne peut que renforcer l’opinion fausse et dangereuse selon laquelle la laïcité ne serait que le masque hypocrite d’un état d’esprit néocolonial et d’une volonté de discriminer les musulmans. Les pompiers pyromanes qui monopolisent le débat public et la une des magazines semblent tout faire pour attiser le climat de guerre civile contre lequel ils mettent en garde ; ils ne cessent de mettre en action la « tenaille identitaire » contre laquelle ils disent vouloir lutter alors qu’ils la construisent, dans la spirale des surenchères en miroir[3].

[3] Le jeu des surenchères s’est illustré cet automne dans les polémiques suscitées par une affiche de campagne de la FCPE qui montrait une femme voilée revendiquant son droit d’aller en sortie scolaire. Il était légitime d’ironiser sur le fait qu’une telle affiche venait d’une association qui, en décembre 2016, refusait d’utiliser le mot de « Noël » et souhaitait sur Twitter « d’excellentes fêtes laïques de fin d’année à tous ».

Mais l’emballement — qui fut tel qu’on vit même un « sage de la laïcité » oublier toute réserve liée à sa fonction et relayer un détournement d’images qui assimilait femmes voilées et terroristes de l’EI — créa un climat d’excitation si toxique qu’un élu RN, lors d’une séance d’un Conseil régional, s’en crut autorisé à réclamer l’expulsion des tribunes d’une femme voilée qui avait parfaitement le droit d’être dans la salle. (Rappelons au passage que l’abbé Pierre, quand il était député, siégeait en soutane dans l’Assemblée nationale sans que personne imaginât qu’il y eût là la moindre infraction à la loi de 1905.)

Au lieu d’une condamnation simple et unanime de cette attitude inacceptable (qui permettrait aussi bien qu’on s’en prenne, dans les mêmes conditions, à un porteur de kippa), on assista les jours suivants, dans les médias, à d’étonnantes manœuvres d’euphémisation et de relativisation : plutôt que de s’en tenir au droit, on glosa sur les opinions de la victime de l’agression verbale et on alla jusqu’à excuser l’agresseur au motif que la tenue de la victime aurait été une « provocation » (argument qui rappelle étrangement les excuses parfois données aux violeurs qui auraient été « provoqués » par des tenues trop courtes).

Nous tourbillonnons sur place, dans un climat de plus en plus délétère et dans une confusion mentale de plus en plus pesante. La laïcité n’a rien à y gagner. Il serait temps de revenir à une pratique argumentée du débat démocratique, une pratique capable d’accepter que notre accord fondamental sur les droits de l’homme et du citoyen puisse encadrer des désaccords rationnels et raisonnables sur les modalités de leur mise en œuvre dans la vie sociale.

Le refoulement du dreyfusisme

Car il faut ici rappeler un principe qui est en train de s’effacer sous les haines identitaires : les droits de l’homme et du citoyen — principe de l’égalité des libertés civiles et politiques — sont le socle de la république et le véritable critère de l’esprit républicain. Ce fut la leçon de l’Affaire Dreyfus : le dreyfusisme, prélude à la loi de 1905, fut tout entier un combat pour les droits de l’homme ; et c’est ce combat qui, face aux déchaînements nationalistes et antisémites qui commençaient à prendre dans les rues des villes françaises des allures de pogroms[4], finit par conduire à une refondation laïque de la République.

Or, la grandeur des droits de l’homme est qu’elle garantit les droits humains de tous, y compris de ceux qui les refusent. Le principe des droits de l’homme oblige à respecter la loi qui assure l’égalité des droits. Il impose que ceux qui violent la loi soient sanctionnés. Mais il impose aussi que la sanction se fasse selon la règle du respect des droits fondamentaux. Il ne permet pas que des discriminations s’exercent contre ceux qui respectent la loi. Les droits de l’homme donnent des droits à leurs ennemis, et leur donnent le droit de profiter d’eux. Ce risque fait leur grandeur : refuser de le prendre, c’est refuser les droits de l’homme. Il serait en effet absurde de croire qu’on peut vaincre leurs ennemis en leur niant leurs droits, ou qu’on peut défaire les usages hypocrites des droits de l’homme en limitant hypocritement leur application.

Un combat républicain qui renonce aux droits de l’homme renonce à la mémoire du dreyfusisme. Il est plus proche de Maurras que de Péguy, Jaurès ou Clemenceau. Ceux qui dénoncent le « droit-de-l’hommisme » reprennent par ce terme même le discours maurrassien. Ils définissent l’esprit républicain, non par « l’amour des lois et de l’égalité » (comme le définissait Montesquieu), mais par le primat de l’homogénéité nationale sur le pluralisme des opinions, la diversité des mœurs et la liberté des associations.

Que disaient les antidreyfusistes, dont Maurras fut la voix la plus cohérente ? Ils disaient que la sécurité et l’unité nationales passaient avant le respect des droits de l’innocence. Il n’importait pas que Dreyfus fût innocent ou pas, disait en substance Maurras : face à la menace allemande et à la possibilité de la guerre, la seule chose décisive était que l’autorité de l’armée fût assurée et que le pays fût organisé et moralement équipé pour la défense de la patrie. On sait ce qu’il ajoutait : que la subversion dreyfusiste était l’effet et la preuve de la puissance du communautarisme juif qui dominait selon lui les élites du pays ; que la communauté juive était par définition étrangère au corps national, parce qu’il ne devait y avoir qu’une seule communauté : la communauté nationale.

[4] Voir Pierre Birnbaum, Le moment antisémite. Un tour de la France en 1898, Paris, Fayard, 1998.

Que disaient les dreyfusistes, par delà tout ce qui les séparait les uns des autres ? Ils disaient que le respect du droit ne se négocie pas ; que la loi républicaine ne demande rien d’autre que le respect de la loi ; que les juifs avaient le droit d’être juifs, et de l’être scrupuleusement, pieusement, visiblement, parce que la seule chose qu’on pouvait demander à une pratique religieuse et à une communauté religieuse était de respecter le cadre de la loi assurant l’égalité de tous. Ils ne définissaient pas la république par le communautarisme national, par une unité de croyance et de mœurs, mais par l’amour partagé de la liberté et de l’égalité sous la loi. Que disent les républicains d’aujourd’hui ? Pour notre part, disons simplement que c’est à leur engagement pour les droits de l’homme qu’on reconnaîtra leur légitimité à se dire républicains.

L’affirmation de la liberté

de conscience

Que serait la laïcité si elle n’était pas aussi la mémoire du dreyfusisme — la mémoire de cette face lumineuse de la république, qui n’a pas de lien d’essence avec sa face sombre que fut le colonialisme (on sait que Clemenceau était alors un chef de file de l’anti-colonialisme) ? Car il convient de ne pas oublier que la séquence anticléricale ouverte par le ministère Combes et close par cette loi d’apaisement que fut la loi de 1905 fut aussi une réaction à l’antisémitisme qui s’était emparé d’une part des fidèles et du clergé catholique, lesquels s’étaient laissé séduire par Drumont (auquel un catholique aussi sincère que Bernanos consacrera encore en 1931 un livre d’éloge). Rappelons que le journal La Croix n’hésitait pas alors à se vanter d’être « le journal le plus antijuif de France ».

Le catholicisme a su depuis se défaire du poison maurrassien qui l’avait contaminé (et reprend hélas de la vigueur dans certains milieux et journaux, d’ailleurs hostiles au pape François, qui affichent un « catholicisme » fort peu chrétien). Suite à la déferlante antisémite, la papauté avait rappelé les fidèles français à l’ordre dès les toutes premières années du XX » siècle. Mais la loi de 1905 — dont on ne devrait pas oublier qu’elle fut tempérée dès 1906 par ce qu’il faut bien appeler des accommodements raisonnables (à savoir la suspension des inventaires en 1906, qui fut une suspension de l’application de la loi, suivie des lois de 1907 et 1908 qui accordèrent aux catholiques la jouissance exclusive et gratuite des bâtiments des églises, dont l’État, en tant que propriétaire, assure l’entretien à ses frais)[5] — n’en fut pas moins promulguée à l’égard d’une Église que les critères d’aujourd’hui qualifieraient d’intégriste.

[5] Le fait que l’Alsace-Moselle ne soit pas sous le régime de la loi de 1905 mais sous un régime concordataire constitue un autre de ces « accommodements raisonnables ».

Et c’est à cette Église intransigeante — l’Église du Syllabus, une Église qui niait explicitement la liberté de conscience[6] — que la loi de 1905 garantissait la liberté de culte, en vertu de la liberté de conscience. La loi garantissait la liberté de culte jusque dans les écoles, au point de financer par le budget public les aumôneries dans les collèges et les lycées — ce qui impliquait la présence des soutanes dans l’espace scolaire

[6] L’Encyclique Quanta cura du pape Pie IX, qui précède le Syllabus ou Résumé des principales erreurs de notre temps (1864), dénonce « cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l’Église catholique et au salut des âmes, et que Notre prédécesseur d’heureuse mémoire, Grégoire XVI, appelait un délire, savoir, que “la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et assuré dans tout État bien constitué ; et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu’elles soient, par la parole, par l’impression ou autrement, sans que l’autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter”. » Dans les débats des années 1880-1930 autour de la laïcité, nombre d’ecclésiastiques catholiques ont soutenu que la véritable « liberté de conscience » résidait dans la reconnaissance des droits du pouvoir spirituel à l’égard du pouvoir temporel.

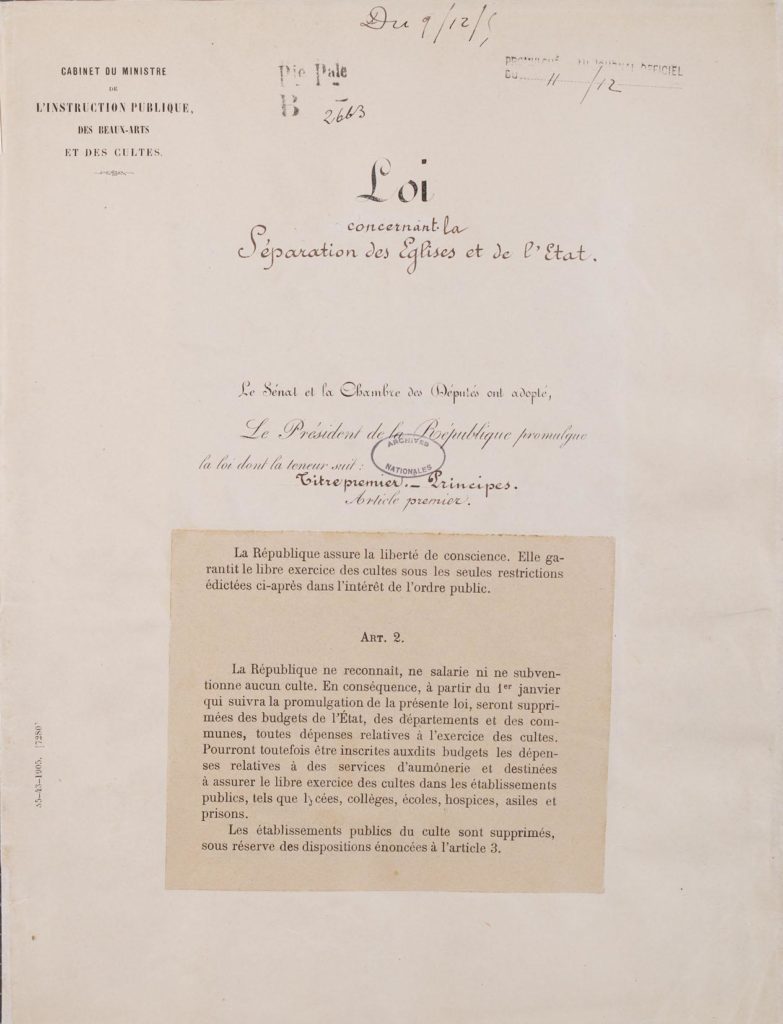

Il convient ici de rappeler les deux premiers articles de cette loi de 1905 que tous invoquent mais que peu relisent :

Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

On conçoit qu’une partie des laïques d’alors — ceux qui avec Ferdinand Buisson refusaient l’article 4 de la loi de 1905, parce qu’il donnait à l’Église catholique le pouvoir de s’organiser selon ses propres règles canoniques, alors qu’ils auraient voulu que la laïcité fut l’occasion d’une véritable nationalisation de l’Église délivrant celle-ci de la dépendance du pape[7] — aient accusé Briand et Jaurès d’être des « socialo-papalins ». Nombre de ceux qui se présentent aujourd’hui en vaillants défenseurs de la laïcité ne sont pas des héritiers de Briand et de Jaurès, mais bien de Buisson qui réclamait que la laïcité fût un credo national, une sorte de religion civile, ou une « foi laïque »[8]

[7] On peut sur ce point renvoyer à Émile Perreau-Saussine, Catholicisme et démocratie, Paris, Cerf, 2011, ainsi qu’aux travaux de Jean Baubérot, entre autres Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Seuil, Paris, 2004 et La laïcité expliquée à M. Sarkozy, Albin Michel, Paris, 2008. Quels que soient les désaccords qu’on peut légitimement avoir avec certains aspects de ces travaux (par exemple la notion de « pacte laïque »), on ne peut nier leur pertinence historique quant au sens « libéral » de l’article 4 de la loi de 1905, en prenant bel et bien le mot de « libéral » au sens qu’il avait à l’époque et que lui donnait Briand : celui d’une limitation du pouvoir de l’État à l’égard de la société. Le reproche parfois fait à Baubérot de projeter anachroniquement sur ce terme un sens contemporain ou « anglo-saxon » du libéralisme relève du contresens et d’une méconnaissance elle-même anachronique de la signification alors dominante de l’idée de libéralisme (voir par exemple Émile Faguet, Le Libéralisme, Paris, 1903). Concernant l’histoire longue de la laïcité, le livre de Philippe Raynaud, La laïcité. Histoire d’une singularité française, Paris, Gallimard, 2019, donne une vue d’ensemble nuancée.

[8] Voir F. Buisson, La Foi laïque, Paris, 1913. Je me permets ici de renvoyer à mes articles « Catho-laïcité ? », Revue des deux mondes, avril 2011, et « La laïcité suppose-t-elle une théologie politique ? », Les Études philosophiques, 4-2014.

Les conséquences de la liberté

de conscience

La laïcité, dans son sens le plus général dont la séparation des Églises et de l’État est une conséquence, peut être définie comme le principe de l’égalité des libertés de conscience dans le respect partagé des droits de l’homme, c’est-à-dire sous la reconnaissance du primat de l’égalité des droits sur les croyances personnelles. On lit parfois, chez certains « laïques » contemporains, que la « liberté de conscience » dont parle la loi de 1905 désignerait d’abord la protection que l’État doit accorder aux consciences individuelles contre la pression exercée par les Églises et les communautés religieuses, de sorte qu’il faudrait voir en elle un principe en tension avec la liberté de culte. C’est une affirmation étrange, qui dissocie ce que la loi de 1905 ne dissociait pas : la liberté de culte était pour elle une conséquence de la liberté de conscience[9].

Car la liberté de conscience n’est pas la liberté du for intérieur, mais la liberté de pratiquer sa religion, son incroyance ou son athéisme dans le respect de l’égalité des droits de tous.

[9] C’est vrai même de Ferdinand Buisson, qui dit (nous soulignons) qu’il faut « garantir la liberté de conscience absolue pour tous sans exception ni restriction, y compris la liberté d’embrasser la vie monastique » et qu’il faut « ménager la liberté de conscience jusqu’à ses aberrations » (La Foi laïque, op. cit., p. 116 et 132). Et il prévient en toutes lettres qu’accorder aux catholiques la liberté de conscience, c’est leur accorder « la liberté d’obéissance » (p. 280).

Il est certain que ce respect de l’égalité des droits de tous doit faire l’objet d’une éducation. Il est juste de dire que la mission de l’école publique (que la plupart des laïques les plus bruyants semblent fort peu pressés de défendre contre l’école privée) est de former les consciences à la liberté en enseignant le décentrement par rapport à soi-même, la réflexion critique, la capacité à penser sous l’exigence de l’universel — conformément à ce que Kant, au § 40 de sa Critique de la faculté de juger, nommait les « maximes du sens commun » : « penser par soi-même » (maxime de la « pensée sans préjugés »), « penser en se mettant à la place de tout autre » (maxime de la « pensée élargie »), « toujours penser en accord avec soi-même » (maxime de la « pensée conséquente »). Mais cette formation au décentrement n’implique nullement que la liberté de conscience doive aller contre la liberté de culte. Les initiateurs de la loi de 1905 n’ont jamais envisagé d’interdire aux parents de donner une éducation religieuse à leurs enfants. Certains arguments avancés dans les débats présents — par exemple le souci légitime d’une protection, contre la pression environnante, du droit des individus à manifester leur incroyance — sont parfois formulés dans des termes si maximalistes qu’on se demande si ceux qui les brandissent se rendent compte que, pour être cohérents, ils devraient réclamer l’interdiction du baptême avant 18 ans, la pénalisation de la circoncision religieuse des enfants et la fermeture de toutes les écoles religieuses. Les manifestations géantes de l’année 1984 en faveur de l’école libre (et donc de l’enseignement religieux) semblent être sorties de la mémoire collective…

L’égalité des croyants

et des incroyants

Il en va de la liberté de conscience comme de toute liberté : elle n’est pas illimitée, car elle rencontre sa limite dans la liberté de l’autre ; elle est limitée par la règle même qui la fonde, la règle de l’égalité et de la réciprocité des libertés.

On ne peut ici que donner raison à Catherine Kintzler lorsqu’elle définit la laïcité par un « système de trois propositions » : « 1. Personne n’est tenu d’avoir une religion plutôt qu’une autre ; 2. Personne n’est tenu d’avoir une religion plutôt qu’aucune ; 3. Personne n’est tenu de n’avoir aucune religion. »[10]

Il s’agit donc de garantir le droit égal des croyants et des incroyants — en prenant garde que les incroyants, parce qu’ils ne forment pas une communauté, sont toujours menacés d’être défavorisés par rapport aux communautés religieuses qui, du fait de leur caractère organisé, sont susceptibles d’obtenir des avantages et des reconnaissances spécifiques. « Être Charlie », c’est cela : affirmer que les incroyants ont le droit de manifester leur incroyance et leur impiété comme les croyants ont le droit de manifester leur piété.

Cette règle de l’égalité des libertés implique la neutralité de l’État ; mais de même qu’elle n’implique pas l’invisibilisation de l’irréligion, elle n’implique pas l’invisibilisation du religieux dans l’espace public (au sens de l’espace civil et non de la sphère de l’autorité publique) — une invisibilisation qui serait impossible, puisque les Églises, les synagogues et les moquées doivent rester visibles et que nous n’allons pas décrocher les tableaux religieux du Louvre.

Ce qu’elle exclut, en revanche, c’est la saturation de l’espace public par les manifestations religieuses (et aussi bien irréligieuses). La piété et l’impiété doivent avoir leurs espaces (leurs temples et leurs journaux) ; elles ne peuvent pas occuper tout l’espace. Il est essentiel qu’existe un espace profane, laïque, qui doit être l’espace d’entente entre croyants et incroyants — l’espace de la raison publique.

Tout est ici affaire de pondération et de casuistique : on ne peut pas interdire les processions, mais on ne peut pas accepter qu’il y en ait chaque jour. C’est pourquoi l’article 1 de la loi de 1905 admet des « restrictions » à la liberté de culte « dans l’intérêt de l’ordre public ». Mais cet « ordre public » ne peut pas être défini de manière arbitraire ; il se définit comme un ordre des libertés qui s’accordent pour partager un espace commun.

[10] C. Kintzler, « Construire philosophiquement le concept de laïcité. Quelques réflexions sur la constitution et le statut d’une théorie », Cités 2012/4.

Aller au-delà des lois de 2004

et 2010 ?

C’est pourquoi il ne serait pas possible de dire : « mais c’est l’intérêt de l’ordre public que d’interdire le port du voile dans l’espace civil ». Car, à ce compte, ce sera aussi l’intérêt de l’ordre public d’interdire les provocations de Charlie, le blasphème, les satires. L’ordre public ne peut pas interdire aux adultes de pratiquer leur religion ou leur irréligion à travers des actes ou des symboles qui ne violent la liberté de personne. Qu’on juge le sens d’un symbole déplaisant — qu’il s’agisse d’un voile ou d’un dessin jugé blasphématoire — n’est pas un motif d’interdiction.

En revanche, l’ordre public peut clairement imposer que les interactions sociales se fassent à visage découvert afin que chacun dispose des moyens d’identifier la personne à qui il a affaire dans ces interactions. Il peut de même interdire la nudité dans des lieux publics, quoique celle-ci ne viole pas la liberté de ceux qui sont vêtus[11]. Il peut également imposer des limites aux manifestations religieuses des mineurs, lorsque celles-ci ont lieu à l’intérieur d’un espace qui n’est pas l’espace civil mais un espace spécifique, l’espace scolaire, espace fondé sur la dissymétrie entre les droits des enfants (qui procèdent du droit à recevoir une éducation) et les droits des adultes (qui sont les droits de l’éducateur). C’est ainsi que la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux à l’école constitue une loi, non pas laïque à proprement parler, mais limitant la liberté de conscience des élèves (donc restreignant le champ de la laïcité) pour des motifs d’intérêt public, comme cela est permis par la loi de 1905[12]. L’argument qui soutient la loi consiste à dire que, dans un espace d’où les signes d’appartenances religieuses et politiques sont ordinairement exclus de la part des élèves comme de la part des enseignants (les aumôneries étant extérieures à l’espace de la classe), la demande du port d’un vêtement à signification religieuse, du moment que le caractère obligatoire de ce vêtement dans l’espace scolaire ne fait pas l’objet d’un clair consensus théologique mais est revendiqué par des mouvements qui ont le plus souvent une intention de contestation politique de la laïcité, est une demande qui n’a pas le même poids que, par exemple, la demande de ne pas recevoir à manger des aliments interdits[13].

[11] Rappelons ici qu’une piscine n’est pas un espace public comparable à une plage mais un espace sportif pouvant exiger de ceux qui le fréquentent des tenues appropriées. Il n’est pas nécessaire, pour justifier l’interdiction de certaines tenues, d’avoir recours à des arguments disproportionnés qui mêlent la laïcité ou la conception schmittienne de l’hostilité là où elles n’ont que faire (à supposer, ce qui est fort douteux, que la conception schmittienne de l’hostilité ait quoi que ce soit à faire en contexte républicain). Voir Alain Policar, « En prétendant combattre l’obscurantisme, on fait de la laïcité une arme contre la religion », Le Monde, 20 septembre 2019.

[12] Cette remarque a été formulée par Jean Robelin lors du colloque « L’idée du commun. Autour de la pensée d’André Tosel » (université de Liège, 8-9 octobre 2015).

[13] Le fait que l’école ne puisse pas imposer une alimentation contraire aux convictions religieuses et philosophiques est d’autant moins problématique qu’il est très facile de satisfaire aux libertés de conscience de toutes les confessions et convictions en offrant la possibilité de choisir un repas végétarien. Il n’y a pas, en revanche, à fournir de certifications religieuses des aliments. Une telle demande déraisonnable n’a pas lieu d’être dès lors que les plats fournis ne transgressent aucun interdit.

En ce sens, la loi de 2004 ne s’ensuit pas de la loi de 1905, mais elle ne la contredit pas. Des esprits libéraux sont en droit de la juger trop peu libérale ; certains des arguments qui ont été formulés en ce sens (proposant par exemple de la limiter au collège et de ne pas l’étendre au lycée, ou encore de la limiter aux mineurs) sont audibles et méritent la discussion. On est en droit aussi de regretter que le vote de la loi n’ait pas pris en compte certaines des recommandations de la Commission Stasi qui l’avait préparée, en particulier l’introduction de jours fériés juifs et musulmans dans le calendrier scolaire. Bien qu’assez vains dans la mesure où une abrogation de la loi aurait désormais un sens des plus douteux, tous ces débats sont légitimes.

Mais il est pour le moins abusif de présenter cette loi, avec la loi de 2010, comme une pièce d’un dispositif « liberticide » qui serait l’expression d’une « islamophobie » ou d’un « racisme d’État », même si les intentions de certains des députés qui ont voté la loi de 2004 ont été plus que suspectes. On peut ici s’en tenir aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme : dans l’espace des législations compatibles avec la Convention des droits de l’homme, la loi de 2004 se situe du côté d’une laïcité restrictive, mais ne sort pas de l’espace « libéral » des droits (au sens large du mot « libéral »)— tout comme certaines législations de pays européens non laïques ne sortent pas non plus de cet espace bien qu’elles accordent un privilège au religieux, que ce soit sous la forme de l’existence d’une Église d’État ou d’une protection du religieux contre certaines offenses[14].

En revanche, il faut reconnaître que la proposition faite par certains d’une interdiction du port de signes religieux par des adultes dans l’espace civil, ne serait-ce que dans le cadre d’un accompagnement de sorties scolaires (lesquelles se déroulent dans des espaces qui ne sont pas soumis à la règle d’une neutralisation de la religion), nous mettrait en contradiction avec la lettre et avec l’esprit de la loi de 1905. L’argument de la « respiration laïque » invoqué par Catherine Kintzler en faveur d’une telle mesure[15] ne tient pas : il relève d’une infantilisation des personnes adultes, dont on décide à leur place de quelle façon elle doivent comprendre et pratiquer leur religion. À quoi il faut opposer qu’une personne adulte doit être capable de décider par elle-même de ce qu’elle considère comme étant son devoir religieux. Une musulmane qui estime devoir porter le voile, quelles que soient ses raisons de le faire, est en droit de le faire et ce droit n’a pas à être contesté dès lors qu’il s’exerce dans l’espace civil et qu’il n’atteinte en rien au droit des autres de se vêtir comme ils le souhaitent. Que vaudrait une loi qui interdirait à Latifa Ibn Ziaten d’être une accompagnatrice de sorties scolaires ?

Pour le dire en termes directs : si les limites qu’impose l’ordre public à la liberté religieuse tiennent au respect de l’égalité des droits et à la nécessité qu’existe un espace commun profane, partagé par les croyants de toutes les religions et les incroyants, alors il est clair que ni le voile ne constitue une saturation de l’espace public par l’expression religieuse, ni les blasphèmes de Charlie ne constituent une négation (ou un envahissement) de l’espace religieux par l’espace profane.

Cela ne signifie nullement que le voile ne peut pas faire l’objet de mises en cause, que ce soit au motif de sa dimension patriarcale ou au motif de sa dépendance d’une interprétation beaucoup trop rigoriste et littéraliste des textes sacrés ou même au motif d’une critique générale de l’aliénation religieuse. Mais une chose est de critiquer le voile, une autre est de stigmatiser les femmes voilées et de contester leur droit à porter le voile pour des motifs qui peuvent être mauvais : la loi de 1905 n’interdit nullement « l’aliénation religieuse », qu’elle ne distingue pas de la liberté de culte. Il est d’ailleurs douteux qu’on puisse lutter contre « l’aliénation » par des injonctions stigmatisantes : attaquer un droit dont on reconnaît la légalité est la meilleure manière d’encourager à sa revendication. Les discours disproportionnés (et parfois tenus par des anti-féministes notoires) qu’on entend contre le port du voile dans l’espace public seraient plutôt de nature à encourager les musulmanes à porter le voile dans le seul but de défendre leur droit contesté. Le « laïque » qui se sent agressé par la seule vue d’une femme voilée[16] et demande en conséquence l’interdiction du voile dans des espaces civils, parce que la signification religieuse de celui-ci lui déplaît ou parce qu’il estime qu’il y a là une sorte de refus de la liberté sexuelle, ne se rend pas compte qu’il raisonne d’une manière qui ressemble beaucoup à celle de l’intégriste qui se sent agressé par la vue d’une femme non voilée et demande en conséquence l’interdiction des têtes nues féminines parce que leur signification impie lui déplaît ou qu’il y voit une provocation sexuelle. Ou qu’il ressemble à l’intégriste qui se sent offensé par un dessin qu’il a pourtant la liberté de ne pas regarder.

[14] Pour une analyse serrée de cet espace des possibles, voir le livre magistral de Cécile Laborde, Liberalism’s religion, Harvard UP, 2017. Cécile Laborde a donné des aperçus en français de ses thèses dans « La religion dans le droit : la stratégie de la dissociation », 29 février 2016, et dans « Comment peut-on être laïque ? », Esprit, septembre 2018. J’ai proposé une discussion du premier texte dans « Intégrité, intégrisme et (dés)intégration du religieux. Quelques remarques sur la “stratégie dissociative” proposée par Cécile Laborde ».

Dans un pamphlet récent (La Nouvelle question laïque, Paris, Fayard, 2019) Laurent Bouvet a cru bon de disqualifier le travail de Cécile Laborde sur la seule base d’un article dans lequel elle critiquait la loi de 2010, tout en ignorant la richesse de ses analyses qui lui ont valu une grande autorité dans le monde anglo-saxon. La démarche est d’autant plus étonnante que Laurent Bouvet se réclame par ailleurs du « républicanisme de la non-domination » de Philippe Pettit … dont Cécile Laborde ne fait que tirer les conséquences ! Il est vrai que, dans le même livre, tout en critiquant un « libéralisme anglo-saxon » fort peu défini, Laurent Bouvet n’hésite pas à demander que la France s’aligne sur la conception US (ultra-libérale) du free speech et abroge la loi Pleven (p. 267), ce qui reviendrait à libérer les paroles de haine, et cela dans un contexte où l’antisémitisme a retrouvé une virulence inquiétante. Cette revendication s’accompagne d’ailleurs d’une étrange méconnaissance de la réalité du droit, comme l’a montré Xavier Dupré de Boulois dans sa recension pour la Revue des droits et libertés fondamentaux. Voir aussi la recension d’Alain Policar, « Un “républicanisme” identitaire ».

[15] C. Kintzler, « Accompagnateurs scolaires : et si on leur proposait la respiration laïque ? », blog mezetulle, 18 octobre 2019 : « L’élève qui ôte ses signes religieux en entrant à l’école publique et qui les remet en sortant fait cette expérience : il échappe par cette dualité, par cette alternance, aussi bien à la pression sociale de son milieu qu’à une uniformisation officielle d’État. Croire qu’une femme portant le voile serait incapable de comprendre et de pratiquer cette alternance, la renvoyer sans cesse à l’uniformité d’une vie de “maman voilée”, c’est la mépriser et la fixer dans un rôle social. L’exempter de cette alternance libératrice, c’est cautionner, en la banalisant, la normalisation politico-religieuse qui fait du port du voile une obligation et un signe de “bonne conduite” islamique. »

Ce refus du « mépris social » est étrangement paternaliste : on se propose de « libérer » des femmes sans leur demander leur avis, en décidant à leur place du sens de leurs gestes. L’État devrait se faire théologien islamique pour décider que la pratique religieuse d’une fidèle est fausse. Est-ce laïque ?

[16] Catherine Kintzler s’inquiétait en 2013 de ce qu’« un croyant voit ses droits à la manifestation religieuse respectés au sein de son entreprise, mais un non-croyant a le devoir de subir ces manifestations sans pouvoir obtenir un moment et un lieu de retrait où il en serait préservé ». Cet argument est dangereusement réversible : si l’incroyant doit pouvoir être protégé contre la manifestation des convictions religieuses, alors le croyant doit pouvoir être protégé contre les manifestations d’incroyance.

La question de l’islamophobie

On ne peut éviter ici de dire un mot sur le terme d’islamophobie, dont Isabelle Kersimon a analysé les pièges et les abus auxquels il se prête[17], mais qu’il faut sans doute se résoudre à utiliser faute d’un autre mot, le terme de « musulmanophobie », qui serait plus adéquat[18], étant trop artificiel. Les mots ont pour finir le sens que nous leur donnons et l’essentiel est leur usage. Le mot « antisémitisme », par exemple, est très mal formé — et on sait comment certains ont parfois tenté d’en détourner l’usage en refusant de lui donner son sens effectif au prétexte de son étymologie qui provient de l’idée fausse de « peuples sémites » (ce qui conduisait des judéophobes à déclarer : « je ne peux pas être antisémite car je suis moi aussi un sémite »). Ce n’en est pas moins un terme nécessaire.

Connaître les pièges du mot est précisément ce qui doit nous permettre de l’utiliser en les évitant. « Islamophobie » ne peut pas désigner la critique de l’islam ou la satire de l’islam, pas même « l’essentialisation » de l’islam (essentialisation à laquelle procède tout prédicateur qui prétend dire « ce que l’islam enseigne »). Le mot doit être défini à la lumière des mots formés sur le même modèle et dont l’usage n’est pas contesté : « xénophobie », « christianophobie », « athéophobie » (qui se manifeste dans les législations punissant l’athéisme), « homophobie ». L’islamophobie recouvre alors les comportements discriminatoires à l’égard des musulmans : non pas la simple « peur », encore moins une opinion négative de l’islam, mais la volonté de traiter les musulmans comme un corps étranger, comme une catégorie de citoyens qui, du seul fait d’être musulmans, constitueraient un danger. L’islamophobie admet des degrés. Elle est généralement solidaire d’une absence de distinction entre islam et islamisme, et surtout d’un discours complotiste selon lequel les musulmans sont les soldats d’un projet d’islamisation de l’Occident, qui nous met face à eux en situation de guerre (au moins larvée). La conséquence de cet imaginaire complotiste est qu’il faut traiter tout musulman comme un suspect qui doit prouver sa loyauté — ce qu’une version renforcée du complotisme juge impossible, tout musulman restant suspect de « taqiya ». L’islamophobie est donc la volonté d’imposer un régime (social ou légal) de discrimination aux musulmans. Dans sa version faible, c’est une attitude qui traite les musulmans comme des citoyens « moins citoyens que les autres », qui ont à se justifier d’être musulmans pour pouvoir être traités à égalité ; dans ses versions fortes, elle consiste à dire que les musulmans, en tant que tels, devraient être privés de certains droits qu’on reconnaît aux croyants d’autres religions, voire ne devraient pas exister. Ce discours ne peut pas être simplement identifié au racisme anti-arabe dont il est souvent un masque (mais pas toujours), car il n’utilise pas les même ressorts et les mêmes thèmes. Il y a là une différence comparable à celle qui existe entre la judéophobie (comme refus du droit des juifs à être religieusement juifs, contrainte à la conversion, interdiction de la pratique religieuse) et l’antisémitisme (comme racisme dirigé contre les juifs, définis indépendamment de toute appartenance religieuse, et visant à les priver de leurs droits — politiques, sociaux, professionnels — ou, comme dans le nazisme à les exterminer.

[17] Islamophobie, la contre-enquête, Paris, Plein Jour, 2014. Je tiens ici à remercier Isabelle Kersimon pour les discussions qui ont nourri les réflexions qui suivent.

[18] C’est le terme utilisé par Rachid Benzine dans sa tribune « La France court un danger de “maccarthysme musulmanophobe” », Le Monde, 9 octobre 2019.

La référence à un danger « maccarthyste » est particulièrement pertinente. Le maccarthysme luttait contre un totalitarisme criminel, le danger stalinien, qui n’était pas moindre que le danger islamiste. Était-il pour autant une solution ?

Que l’islamophobie entendue en ce sens soit un grave danger, c’est un fait indéniable. Le dire ne revient nullement à nier le danger majeur que constitue l’antisémitisme, qui doit être affronté sans réserves ni contorsions tirant prétexte de la politique israélienne. Ceux qui nient le danger porté par les discours islamophobes invoquent souvent les statistiques qui montrent, en France, un recul récent des actes et des attitudes d’hostilité envers les musulmans, ou rappellent que le principal danger, celui qui fait des morts, est en France celui du terrorisme islamiste. Indépendamment même du fait qu’on ne peut exclure le surgissement en France d’un terrorisme islamophobe sur le modèle de celui qui a produit le massacre de Christchurch (les attentats de Brest et de Bayonne[19] en donnent un signe — et on néglige trop que le manifeste du terroriste de Christchurch[20] se revendiquait des discours français contre le « Grand Remplacement »), ce type de discours qui vise à désolidariser les différentes luttes antiracistes néglige qu’il existe, à côté du danger terroriste ou sécuritaire, des dangers qui sont d’ordre proprement politique.

[19] Ce pourquoi il est regrettable que ces attentats n’aient pas donné lieu, en réponse, à une mobilisation claire. Laurent Joffrin a dit là-dessus l’essentiel dans son éditorial du 8 novembre.

[20] Lire à ce sujet l’analyse d’Isabelle Kersimon sur l’attentat de Christchurch, dont la première partie est disponible sur notre site.

Or, un des grands dangers politiques du moment présent est le processus d’accès au pouvoir, un peu partout en Europe, de partis d’extrême droite qui entendent attaquer les libertés fondamentales et qui parviennent à obtenir des succès électoraux en mobilisant la peur d’une « islamisation de l’Europe » contre laquelle ils se présentent comme des remparts (y compris dans des pays de l’Est qui n’ont quasiment aucune population musulmane). Ce danger doit être pris très au sérieux et il est de notre responsabilité de ne pas laisser se diffuser des discours mensongers et racistes qui alimentent fantasmes et paniques au service d’un projet autoritaire. On ne peut installer dans les mots et les images un climat de guerre civile sans prendre dans les faits le risque de détruire le climat démocratique et de préparer ainsi le terrain pour la violence physique.

Contre la peur

des instrumentalisations,

pour la confiance civique

Le combat contre les racismes et contre les fanatismes ne peut pas se laisser inhiber par la peur des « instrumentalisations ». Ceux qui pensent que le risque d’être instrumentalisé par les islamistes doit conduire à ne pas condamner les actes islamophobes ressemblent à ceux qui évitent de dénoncer l’antisémitisme sous prétexte qu’ils ont des désaccords avec la politique d’Israël à l’égard des Palestiniens et qu’ils ne veulent pas être « instrumentalisés ».

Ces derniers oublient tout simplement que, ce faisant, ils sont bel et bien instrumentalisés… par les antisémites. À ceux (bien trop nombreux) qui sont plus occupés à dénoncer l’instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme qu’à lutter contre l’antisémitisme, il faut rappeler qu’il n’y a qu’une façon d’empêcher les instrumentalisations de la lutte contre l’antisémitisme : c’est de ne donner aucune prise à l’antisémitisme, c’est de le dénoncer et de le combattre sans merci. C’est la loi du champ politique de la démocratie que tout peut y être instrumentalisé, et la seule question qui importe est celle de savoir si, sous le jeu inévitable des stratégies politiques, l’égalité des droits et le sens de l’universel font leur chemin et s’enracinent dans les mœurs et les institutions.

Mais cela ne signifie pas qu’il faille accepter n’importe quelle porosité. Au contraire : tracer des lignes rouges est nécessaire. Il est très étrange à ce sujet de constater que nombre de ceux qui dénoncent hautement — et à raison — les compromissions d’une certaine gauche avec les “Indigènes de la république” ne voient aucune difficulté à marquer leur complaisance pour des auteurs comme Laurent Obertone ou le dessinateur Marsault, qui appellent à mots couverts ou explicites à une guerre raciale à laquelle nous devrions nous préparer (voir le dossier du site Lignes de crêtes). Il est de même extrêmement étrange que certains de ceux qui — toujours à raison — dénoncent les détournements et les relativisations des symboles de la persécution des juifs sous le nazisme (telle l’étoile jaune) ne voient pas de difficulté à pratiquer des relativisations comparables en assimilant le voile à un uniforme nazi ou en utilisant des expressions comme « islamo-collaborationnisme ».

Certains semblent croire que l’attachement à la laïcité impose une lutte pour la sécularisation de la société : c’est confondre deux choses différentes, si par « sécularisation » on entend une réduction de l’importance de la foi pour les individus. La laïcité a naturellement besoin de l’adhésion des citoyens ; elle requiert que la société partage un ethos laïque. Mais elle n’exige pas que les croyants se sécularisent au point de ne plus être intégralement croyants. La laïcité exclut l’intégrisme de la croyance, mais non l’intégrité de la foi ; elle demande simplement que tous les citoyens « intègrent » les principes laïques dans la pratique de la citoyenneté. Et cela suppose que la citoyenneté soit elle-même intégrative, autrement dit que les citoyens soient intégrés à égalité dans l’espace commun de la cité. Quand cette intégration a lieu, il n’est plus besoin de « sécurité culturelle » — une notion élastique qui est d’autant plus redoutable que, à bien y réfléchir, rien ne produit autant d’« insécurité culturelle » que le processus de laïcisation, lequel ôte aux repères religieux traditionnels leur position de régulateurs sociaux et de forces de configuration de la vie collective. Nous n’avons pas besoin d’une « sécurité culturelle » que personne n’est capable de définir, mais d’une confiance civique qui nous permette de nous entendre jusque dans nos disputes.

Note

Une version courte de cet article de Jean-Yves Pranchère a été publiée dans les pages et sur le site de la Revue Esprit.

No responses yet